摘 要:口頭詩歌詩行的生命在于演述,它的生成在演述中受到步格、音樂、聲音范型、呼吸間歇等諸多因素的影響,具有很大的靈活性和復(fù)雜性。將口頭詩歌演述中的詩行精確地謄錄下來,是對(duì)口頭詩歌分析與研究的基礎(chǔ)。謄錄在書面文本上的口頭詩歌詩行屬于口頭傳統(tǒng)的詩學(xué)體系,不像書面文學(xué)中詩行的勻稱規(guī)整,而是顯得參差不齊,對(duì)其認(rèn)識(shí)應(yīng)該突破傳統(tǒng)學(xué)術(shù)中根深蒂固的書面文學(xué)傳統(tǒng)的詩行觀念,關(guān)注其所具有的聲音和結(jié)構(gòu),將其放在具體的演述中進(jìn)行界定和闡述,對(duì)其謄錄的工作模型進(jìn)行學(xué)術(shù)反思并檢討其間之得失。

關(guān)鍵詞:口頭詩歌 演述 詩行 謄錄

口頭詩歌演述中的詩行具有靈活性,它的生命在于演述。一旦它被口頭詩人在演述中創(chuàng)作出來,它的音聲也就隨之消逝了。而將口頭詩歌演述中的詩行精確地謄錄下來,是對(duì)口頭詩歌分析與研究的基礎(chǔ)。在將口頭詩歌演述中詩行謄錄下來的過程中,哪些要素被捕捉和保留下來,哪些要素被格式化了,這是一個(gè)重要的學(xué)術(shù)話題,深深困擾著學(xué)術(shù)界。泰德洛克(Dennis Tedlock)、伊麗莎白·芬尼(Elizabeth C.Fine)等許多學(xué)者使用不同的工作模型,竭力將口頭詩歌演述中的詩行完整而真實(shí)地呈現(xiàn)出來。朝戈金和約翰·弗里(John Miles Foley)將“何謂詩行”的學(xué)術(shù)話題并置在蒙古、塞爾維亞-克羅地亞、古英語和古希臘的史詩傳統(tǒng)中進(jìn)行界定,創(chuàng)造性地提出演述中詩行的概念,對(duì)語文學(xué)中與詩行相關(guān)的狹隘的觀念提出了挑戰(zhàn),突顯了口頭詩學(xué)研究的學(xué)術(shù)視野和基本觀照,加深了人們對(duì)演述中詩行的靈活性和復(fù)雜性的理解。這為我們科學(xué)地閱讀一首口頭詩歌的詩行提供了一把鑰匙,對(duì)謄錄在書面文本上的口頭詩歌詩行與其相對(duì)應(yīng)的演述中詩行存在的差異有了學(xué)理性的認(rèn)識(shí)。謄錄在書面文本上的口頭詩歌詩行屬于口頭傳統(tǒng)的詩學(xué)體系,不像書面文學(xué)中詩行那么勻稱規(guī)整,而是顯得參差不齊,對(duì)其認(rèn)識(shí)應(yīng)該突破傳統(tǒng)學(xué)術(shù)中根深蒂固的書面文學(xué)傳統(tǒng)的詩行觀念,關(guān)注其所具有的聲音和結(jié)構(gòu),將其放在具體的演述中進(jìn)行闡述,對(duì)其謄錄的工作模型進(jìn)行學(xué)術(shù)反思并檢討其間之得失。

一、演述中詩行的靈活性

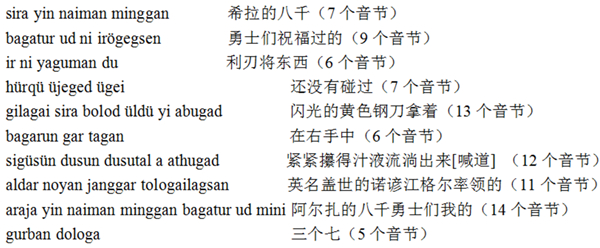

書面文學(xué)的詩歌傳統(tǒng)側(cè)重以詩的每行音節(jié)的數(shù)目以及具有典律(canon)性質(zhì)的詩歌來描畫詩行的韻律圖案。但是口頭詩歌演述中的詩行具有靈活性,它并不像書面詩歌那樣局囿于韻律進(jìn)行創(chuàng)作。如《江格爾》的詩行多以四音步呈現(xiàn),但在具體的演述中不是嚴(yán)格的四音步,有時(shí)可為三音步、五音步、六音步等,進(jìn)而使得演述中《江格爾》的詩行呈現(xiàn)并非像書面文學(xué)中詩行那樣規(guī)整。以冉皮勒演唱的《鐵臂薩布爾》的第450-459個(gè)詩行為例,它們?cè)谘菔鲋谐尸F(xiàn)不同的韻式形態(tài):

這十個(gè)詩行呈現(xiàn)揚(yáng)抑格為主的韻律形式,各個(gè)詩行的音步和音節(jié)數(shù)目不盡相同,每個(gè)音步都有揚(yáng)格,但并不是每一個(gè)音步都有抑格。第452個(gè)詩行的第三個(gè)音步、第455個(gè)詩行的第二個(gè)音步、第458個(gè)詩行的第二個(gè)音步和第六個(gè)音步只有揚(yáng)格,沒有抑格。ir ni yaguman du由兩個(gè)音步加上一個(gè)不完整的韻律構(gòu)成,但是在聆聽冉皮勒演述這個(gè)詩行時(shí),它與聆聽其他四音步詩行的效果沒有什么很大的缺漏,原因在于冉皮勒演述短缺音節(jié)的詩行時(shí),使用了拖長元音的方式彌補(bǔ)了音節(jié)的不足。gurban dologa由兩個(gè)音步構(gòu)成,沒有與后面緊跟的詩行horin nige honog tu(二十一天上,第460行)構(gòu)成一個(gè)詩行,而horin nige honog tu由三個(gè)音步加上一個(gè)不完整的韻律構(gòu)成。它們不能組合在一起原因在于它們本身都是固定的程式單元。

當(dāng)然,冉皮勒演唱的《江格爾》詩行中也有由五音步或六音步構(gòu)成的詩行。gilagai sira blood üldü gi abugad由五音步構(gòu)成,araja in naiman minggan bagatur ud mini由六音步構(gòu)成。這些詩行長于四音步的詩行,但是在冉皮勒那里,與四音步的詩行一樣都是固定的傳統(tǒng)表達(dá)單元,是完成史詩演唱的構(gòu)筑部件。冉皮勒不會(huì)因?yàn)樗鼈兲L,而在演述中對(duì)它們隨意作出切分。冉皮勒演唱《江格爾》的詩行呈現(xiàn)以四音步為主,間雜兩音步、三音步、五音步及六音步,這在很大程度上體現(xiàn)冉皮勒在即興演唱《江格爾》詩行時(shí)的靈活性。實(shí)際上,在口頭詩人演唱史詩的過程中,演述中詩行的不規(guī)整對(duì)口頭詩人和受眾而言都不是問題,只是在使用書面文字將它們記錄和印刷出來時(shí),各個(gè)詩行之間的紛亂才顯得突出。朝戈金對(duì)此指出:“在實(shí)際的演唱中,這個(gè)在我們看來是問題的地方,無論對(duì)于沉浸在演唱中的歌手而言,還是對(duì)于沉浸在欣賞中的聽眾而言,都不構(gòu)成任何問題——詩歌是帶著曲調(diào)唱出來的。在詞語、在步格上的長短參差,在演唱過程中就被旋律給消弭了、沖抵了。”也就是說,謄錄在書面文本上的演述中的詩行呈現(xiàn)得差異非常大,但是在演述中口頭詩人會(huì)通過拉長或縮短音節(jié)來使演述中的詩行勻整,使受眾在聽覺上不會(huì)感覺到演述中詩行在書面印刷文本上呈現(xiàn)的差異。

胡仁烏力格爾是蒙古族民間藝人使用四胡伴奏以蒙古語說唱的、韻散相間的具有蒙古族特色的口頭藝術(shù)形式,說唱胡仁烏力格爾的民間說唱藝人被稱為胡爾奇。在說唱過程中,胡仁烏力格爾的詩行也不是整齊劃一的。胡爾奇琶杰的胡仁烏力格爾《程咬金的故事》對(duì)程咬金的面貌描述道:

這八個(gè)詩行的音節(jié)數(shù)目不全相同,但是在實(shí)際的說唱中,這些詩行比書面印刷出來的更為勻整。因?yàn)榕媒芸梢酝ㄟ^音樂節(jié)奏的調(diào)整把音節(jié)拉長,或把音節(jié)削短,從而使得音節(jié)和字?jǐn)?shù)數(shù)量不一的詩行在說唱中不會(huì)有明顯的差異。

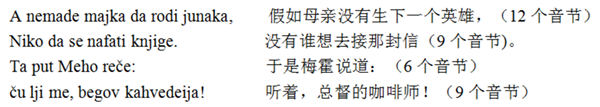

音樂同樣在塞爾維亞-克羅地亞口頭史詩演述中詩行的構(gòu)筑上起著重要的作用。塞爾維亞-克羅地亞口頭史詩的一個(gè)詩行由十個(gè)音節(jié)組成,這是書面文本帶來的錯(cuò)覺,演述中的詩行與這個(gè)論斷之間的距離要大得多。十音節(jié)在塞爾維亞-克羅地亞口頭史詩的詩行中分布廣泛,不過執(zhí)迷于這種簡單而容易的類推不僅可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的分類,而且可能模糊歌手創(chuàng)作史詩的方式。的確,十音節(jié)的詩行在塞爾維亞-克羅地亞口頭史詩中大量存在,但還有其他的結(jié)構(gòu)類型的詩行存在:

口頭詩人對(duì)口頭詩歌演述中詩行的長短不一不會(huì)特別在意,因?yàn)樗軌虺浞掷靡魳穼?duì)演述中詩行的長短和勻整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和重組。當(dāng)塞爾維亞-克羅地亞的口頭詩人在古斯萊(gusle,塞爾維亞-克羅地亞民間樂器)上演奏,一個(gè)由十二音節(jié)構(gòu)成的詩行不是太長,一個(gè)由六音節(jié)構(gòu)成的詩行也不是太短,因?yàn)闃菲鞯那{(diào)可以協(xié)助完成一個(gè)詩行。十二音節(jié)的詩行的第一個(gè)和第二個(gè)音節(jié)在聲音和樂器的旋律啟動(dòng)之前,它們便被演述出來了,它們是十音節(jié)之外的增量,從屬于音樂和節(jié)奏。九音節(jié)的詩行與規(guī)范的十音節(jié)詩行相比,缺失了一個(gè)音節(jié),這是因?yàn)榭陬^詩人在演述九音節(jié)的詩行時(shí),第一個(gè)音節(jié)經(jīng)常是在音樂旋律開始后才演述出來,而缺失的音節(jié)與聲音的間歇相吻合,而聲音的間歇同樣是這個(gè)詩行的伴隨物。在演述六音節(jié)的詩行時(shí),口頭詩人先使用樂器的曲調(diào)彈奏出四個(gè)音節(jié)的聲音,然后才開始演述Ta put Meho re?e。古斯萊的存在一定程度上幫助了口頭詩人在演述中即興創(chuàng)作詩行,有些口頭詩人離開了它就不能演述口頭詩歌,即使是來自維索科的托多爾?弗拉科維奇(Todor Vlatkovi?),他在沒有古斯萊時(shí)也說不上兩行詩,離開樂器他就會(huì)迷失。口頭詩人彈奏著古斯萊,這讓他擁有了突破十音節(jié)詩行范型的可能。要真正了解演述中的詩行,掌握詩行的格律是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,音樂的作用相當(dāng)關(guān)鍵。一如在塞爾維亞-克羅地亞史詩演述中,將詩行從音樂語境中單獨(dú)拿出來的話,就等于刪除了界定詩行的一個(gè)關(guān)鍵的和決定性的尺度。

對(duì)口頭詩人及其受眾而言,他們更感興趣的在于以音樂將詩行呈現(xiàn),語言倒在其次。朝戈金曾說:“口頭史詩的創(chuàng)作是表演中的創(chuàng)作,它的詩句是為了唱誦和聆聽的,不是為了印刷出來閱讀的。”句話說,演述中的詩行遠(yuǎn)非像紙頁上的詩行那樣呈現(xiàn)出固定的整齊劃一的形式,它可以通過音樂來填補(bǔ)空缺的音節(jié)。從口頭和聽覺的角度而言,演述中的詩行是聲音和音樂的演述,它的詞的意義在一定程度上有助于情緒的呈現(xiàn),但是完成一個(gè)詩行的演述取決于聲音和音樂。

因此,音樂不是詩行的附屬,而是詩行的一部分。以書面文本的視角界定口頭詩歌演述中的詩行,那未免過于狹隘。這樣得出來的、謄錄在紙張上的詩行脫離了演述,雖然滿足了視覺消費(fèi),但是在一定程度上扭曲了演述中詩行的真實(shí)情形。“在表演中快速創(chuàng)作的壓力之下,故事歌手們構(gòu)筑詩行時(shí)會(huì)犯些小錯(cuò)誤,這是可以想見的。在歌手的詩行中,有的音節(jié)可能太長,有的音節(jié)可能太短。”其實(shí),這種詩行的構(gòu)筑并非口頭詩人在犯錯(cuò)誤,而是演述使然。演述中的詩行時(shí)時(shí)刻刻都在一定的限度內(nèi)變換著形狀,充滿著靈活性。這正是口頭詩人成千上萬次地演述口頭詩歌而不感到厭倦,聽眾對(duì)之百聽不厭的原因所在。我們不能因?yàn)樗环显娦械膮⒄湛蚣芫徒o它貼上“錯(cuò)誤詩行”的標(biāo)簽,這樣會(huì)扼殺口頭詩歌演述的生命和美學(xué)魅力。進(jìn)而言之,口頭詩歌的即興創(chuàng)編和口頭演述的特征決定了口頭詩歌演述中的詩行不同于書面文學(xué)中詩行的勻稱規(guī)整,我們不應(yīng)該使用傳統(tǒng)的書面文學(xué)理論慣用的欣賞和接受方式理解口頭詩歌演述中詩行的參差不齊,而應(yīng)該從口頭詩歌自身特有的傳統(tǒng)法則來理解口頭詩歌演述中詩行的靈活性。

二、演述中詩行的切分

口頭詩人在演述口頭詩歌時(shí)不會(huì)有意識(shí)地對(duì)詩行做出切分,也不會(huì)有意識(shí)地告知受眾一個(gè)詩行從哪里開始,從哪里結(jié)束。因此,切分演述中的詩行是將演述中的口頭詩歌謄錄下來的關(guān)鍵。一首口頭詩歌的演述是通過聲音呈現(xiàn)出來的,而且與之相應(yīng)的聲音范型(sound-patterning)也包含在演述之中。因此,聲音范型是將口頭詩歌演述切分成詩行的重要維度。其實(shí),口頭詩人演述的每一首口頭詩歌都屬于一個(gè)特定的聲音范型,而且聲音范型的數(shù)目是有限的,數(shù)量不多。它是一首口頭詩歌特有的“常數(shù)”,以若干不同的形式呈現(xiàn),能夠?qū)⑷藗兊淖⒁饬囊艄?jié)數(shù)目的計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)換到詩行生動(dòng)的聲音上面去。聲音范型在蒙古族口頭史詩《江格爾》中占據(jù)著首要的位置,最為顯著的特征是句首韻(head-rhyme)。它是蒙古詩歌的通則,其作用是把若干個(gè)詩行連接成一個(gè)系列,同時(shí)還有助于傳播和記憶,一定程度上可以幫助歌手即興創(chuàng)編史詩。另外,尾韻、半韻等其他聲音范型也常見于《江格爾》的詩行中。故而,聲音范型成為朝戈金切分冉皮勒演唱的《江格爾》中詩行的重要依據(jù),也是切分胡仁烏力格爾說唱中詩行的重要依據(jù)。胡爾奇經(jīng)常通過頭韻、句首韻、尾韻和內(nèi)韻等韻式方法使他的說唱鏗鏘優(yōu)美、節(jié)奏和諧。對(duì)胡仁烏力格爾《吳越春秋》中夫差夸贊西施,胡爾奇布仁巴雅爾唱道:

這組詩行的切分是依據(jù)句首韻和尾韻做出的。這四個(gè)詩行押句首韻,構(gòu)成ABBA的韻式。它們押尾韻?imeg,構(gòu)成CCCC的韻式。“蒙古語中的后置詞,作為相同的成分出現(xiàn)在相鄰或相近的詩句中時(shí),也起到尾韻的作用。”這四個(gè)詩行既是獨(dú)立的,其中每一個(gè)詩行與其他三個(gè)詩行形成相互對(duì)應(yīng)的關(guān)系。布仁巴雅爾對(duì)胡仁烏力格爾《吳越春秋》中伍辛的裝備使用了如下詩行描述:

對(duì)此,筆者也是依據(jù)聲音范型展開詩行的切分。這組詩行是押句首韻,構(gòu)成ABBA的韻式。它們押尾韻gad,構(gòu)成 CCCC的韻式。其中占據(jù)第2、4詩行的后半部分miraljagad重復(fù)出現(xiàn)。布仁巴雅爾巧妙地使用頂針起首,一環(huán)推進(jìn)一環(huán),不僅聽起來朗朗上口,還增強(qiáng)了詩行的節(jié)奏感。第1個(gè)詩行的ülji janghiya出現(xiàn)在第2個(gè)詩行的前半部分,第3個(gè)詩行的sampan gada出現(xiàn)在第4個(gè)詩行的前半部分。

顯然,如果從音節(jié)數(shù)目上理解《江格爾》、胡仁烏力格爾的演述中的詩行,試圖將其納入固定的音節(jié)模式,最后都不會(huì)取得成功。對(duì)《貝奧武甫》中詩行的研究亦是如此,一些學(xué)者花費(fèi)了多年的時(shí)間和無數(shù)的紙張來竭力把它的格律納入古希臘-羅馬的模式,但是這種通過音節(jié)的數(shù)目研究《貝奧武甫》中詩行是永遠(yuǎn)不會(huì)成功的。因?yàn)椤敦悐W武甫》的詩行并不以音節(jié)為據(jù),詩行中的音節(jié)就從八個(gè)到十六個(gè)不等,而且長短參差并無規(guī)律,它的詩行真正特征是重音范式和頭韻法。也就是說,《江格爾》、胡仁烏力格爾、《貝奧武甫》的詩行音節(jié)數(shù)量在口頭詩歌的演述中是不斷變化的,而聲音范型則是穩(wěn)定的,是演述中的詩行在被謄錄過程中保留下來的可辨識(shí)的語音結(jié)構(gòu)和詩學(xué)結(jié)構(gòu)。

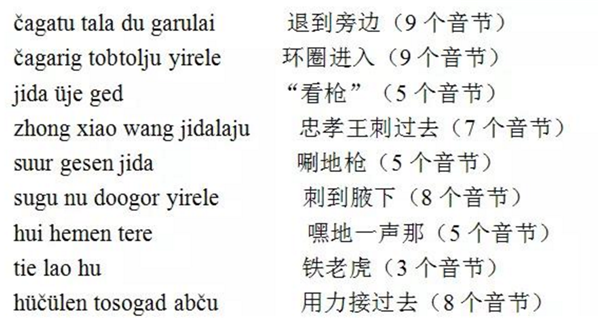

在胡仁烏力格爾說唱中,胡爾奇在接續(xù)下一個(gè)詩行之前以短暫的停頓來制造清晰的詩行間歇。也就是說,呼吸間歇決定了一個(gè)詩行的結(jié)構(gòu)尺度和內(nèi)在完整性。那些字?jǐn)?shù)和重音相同,并且形式上整齊的詩行的停頓都在同一個(gè)位置。胡爾奇說唱這種詩行時(shí)旋律和節(jié)奏朗朗上口,在同一個(gè)節(jié)拍下,形成循環(huán)往復(fù)的說唱效果。布仁巴雅爾的胡仁烏力格爾《吳越春秋》對(duì)忠孝王與鐵老虎的打斗說唱道:

這組詩行的切分是依據(jù)呼吸間歇做出的。它們雖然音節(jié)數(shù)量不同,但是每個(gè)詩行的字?jǐn)?shù)和重音基本相同,呼吸間歇和音樂節(jié)奏在其中起到了調(diào)整和均衡各個(gè)詩行的重音和長度的作用。呼吸間歇界定了一個(gè)詩行的邊界,而“音樂節(jié)奏的強(qiáng)弱循環(huán),使得在口語中不甚明顯的韻律格式,以音樂節(jié)奏的形式呈現(xiàn)出來,從而給表演中的語詞組織提供了一個(gè)明晰可辨的、能夠堅(jiān)定遵循的節(jié)奏框架。”布仁巴雅爾描述英雄的打斗場景在他的胡仁烏力格爾說唱中業(yè)已形成了一個(gè)固定的節(jié)奏框架。在說唱英雄打斗中,他會(huì)在這個(gè)節(jié)奏框架內(nèi)不斷地向后填充由三個(gè)字組成的詩行,使描述英雄打斗場景的詩行達(dá)到短促緊湊的節(jié)奏效果。

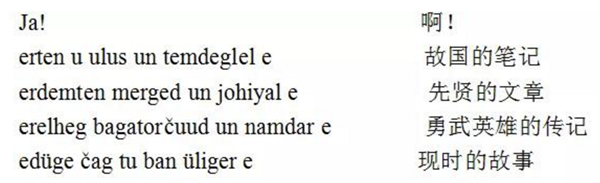

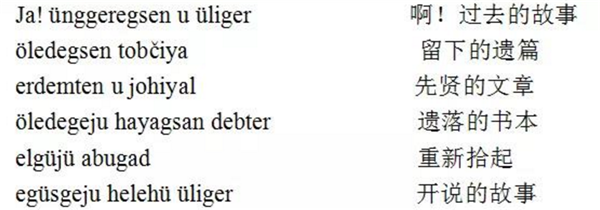

胡爾奇在拉動(dòng)四胡前,有時(shí)會(huì)有一個(gè)沒有意義的聲音符號(hào)Ja被說唱出來。胡爾奇在唱出這個(gè)詞后,會(huì)稍微停頓,然后引出一個(gè)詩行。所以它是下一個(gè)詩行的標(biāo)識(shí),是對(duì)切分演述中詩行的重要依據(jù),從屬于音樂和節(jié)奏。整理者拉西敖斯?fàn)枌⒚篮钡暮蕿趿Ω駹枴遏斨巧畲篝[桃花村》開篇的五個(gè)詩行整理如下:

他將ja單獨(dú)列為了一個(gè)詩行,沒有將它放入下一個(gè)詩行中。但是在整理琶杰的胡仁烏力格爾《武松打虎》開篇的五個(gè)詩行時(shí),策·達(dá)木丁蘇榮對(duì)ja采用了不同的處理方式:

策·達(dá)木丁蘇榮將ja和由兩個(gè)字組成的ünggeregsen u üliger放在一個(gè)詩行,目的在于營造出3、2、2、3、2、3回環(huán)往復(fù)的旋律。在大多數(shù)說唱情況下,ja在拉響20秒到30秒左右的四胡之后被說唱出來,單獨(dú)構(gòu)成一個(gè)詩行,不會(huì)參與下一個(gè)詩行的建構(gòu)。布仁巴雅爾的胡仁烏力格爾《吳越春秋》在說唱到伍辛拜見焦炎時(shí)也使用了ja:

他使用ja是為了吸引聽眾的注意力。當(dāng)然,它也是一種修辭手段,暗示著說唱開始或強(qiáng)調(diào)說唱的重點(diǎn)。

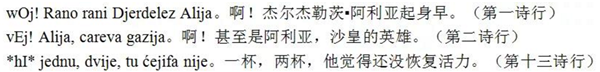

在謄錄塞爾維亞-克羅地亞口頭史詩《穆斯塔伊貝之子別齊日貝的婚禮》(The Wedding of Mustajbey’s Son Be?irbe)時(shí),弗里(John Miles Foley)將wOj!、hI、vEj等音節(jié)增量與下一個(gè)詩行合并在一起:

wOj!和hI都是十音節(jié)之外的音節(jié),都在十音節(jié)開始之前已經(jīng)被歌手演述出來了。口頭詩人使用Oj!和Ej!,以吸引聽眾的注意力。它們是十音節(jié)詩行之外的詞,就像一個(gè)詩行。第十三詩行的hI是一個(gè)滑音,口頭詩人演述它之后才進(jìn)入了十音節(jié)的第一個(gè)韻律要素(jednu)。因此,將Ja、wOj!、hI、vEj等諸多沒有詞語意義的嘆詞與下一個(gè)詩行合并在一起并非科學(xué)的謄錄行為。

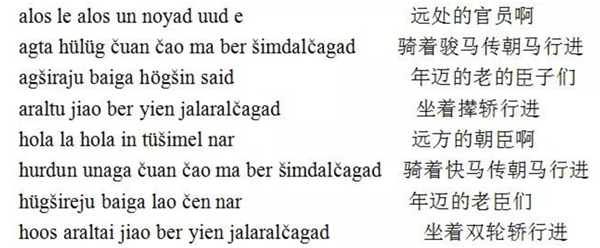

平行式是切分演述中詩行的依據(jù)。布仁巴雅爾的胡仁烏力格爾《吳越春秋》對(duì)朝臣趕往朝堂的場景使用詩行:

筆者對(duì)這組詩行的切分一是依據(jù)韻式AAAABBBB,二是依據(jù)八個(gè)詩行呈現(xiàn)的排比平行式的結(jié)構(gòu)。前四個(gè)詩行與后四個(gè)詩行表達(dá)了相同的內(nèi)容。第1、2個(gè)詩行與第5、6個(gè)詩行表達(dá)了遠(yuǎn)方的朝臣騎傳朝馬上朝,第3、4個(gè)詩行與第7、8個(gè)詩行則指年邁的老臣坐轎趕早朝。因?yàn)槟挲g和離朝廷的距離不同,所以朝臣上朝的方式也有不同,年邁的朝臣要坐轎,家遠(yuǎn)的朝臣要騎馬。當(dāng)然,這組詩行是布仁巴雅爾在固定的朝臣趕往朝堂的音樂節(jié)奏模式下構(gòu)筑出來的。

還需要提出的是音樂節(jié)奏在詩行切分中的作用,博特樂圖對(duì)音樂在胡仁烏力格爾說唱中詩行的構(gòu)筑及其切分有著專業(yè)化的探討,對(duì)完整地了解蒙古族口頭詩歌格律有著重要的學(xué)術(shù)價(jià)值。以胡仁烏力格爾的說唱而言,胡仁烏力格爾是在低音四胡伴奏下說唱的故事,如果沒有音樂伴奏,胡爾奇很難說唱那些篇幅極長的胡仁烏力格爾。四胡伴奏不僅能夠加強(qiáng)胡仁烏力格爾的藝術(shù)感染力,音樂節(jié)奏還能夠使其說唱的詩行具有鏗鏘優(yōu)美的韻律。在胡仁烏力格爾的說唱中,音樂節(jié)奏對(duì)詩行的說唱起著勻整的作用。換句話說,“蒙古語是一種由音節(jié)構(gòu)成的語言,音節(jié)的組合方式有著比較大的伸縮性,因此胡爾奇可以通過調(diào)整音樂的組合方式來重新組合詩行格律”。這是在紙頁上看來參差不齊的詩行在具體的說唱中是整齊勻稱的原因所在。

對(duì)演述中詩行的切分還有其他諸多維度,關(guān)鍵在于堅(jiān)持以口頭詩歌自身具有的傳統(tǒng)與演述語境來理解演述中的詩行,考慮詩行的聲音范型、音節(jié)、步格、音樂節(jié)奏、呼吸間歇、平行式等。如果一首口頭詩歌越遠(yuǎn)離了其演述語境,那么從其源自的口頭傳統(tǒng)出發(fā)解析其詩行的原則就變得愈發(fā)重要。

三、對(duì)演述中詩行謄錄的反思

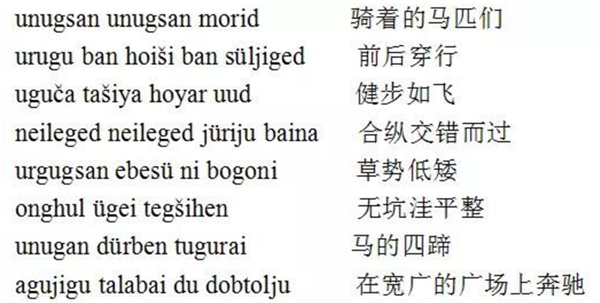

當(dāng)口頭詩歌演述中的詩行被謄錄在一張紙頁上,它便被拉進(jìn)了一種與詞關(guān)聯(lián)的意義網(wǎng)絡(luò)里,很難真實(shí)地反映演述中的詩行。朝戈金曾指出ejen ügei chagan büürüg tü(沒有人煙的白色戈壁)在書面印刷文本上是五個(gè)詞,而在實(shí)際演唱中冉皮勒則會(huì)將ejen ügei合并為一個(gè)步格,以ejegei的形式演述出來。這提醒我們盡量避免使用書面文學(xué)理論觀察演述中的詩行以及謄錄在書面印刷文本上的演述中的詩行。布仁巴雅爾在描述張榮與楊榮戰(zhàn)斗中的馬匹時(shí)使用了8個(gè)詩行:

這組詩行的韻式是AAABACAA。其中紙頁上的第八個(gè)詩行agujigu(寬廣)在說唱中發(fā)“uujuu”音,從而形成回環(huán)往復(fù)的音樂效果。

謄錄在紙頁上的胡仁烏力格爾中的詩行與其在說唱中的呈現(xiàn)有所差異,這是常見現(xiàn)象。那些在紙頁上沒有呈現(xiàn)出句首韻的詩行,放入其說唱的語境能夠發(fā)現(xiàn)它的韻式形態(tài)。對(duì)胡仁烏力格爾《吳越春秋》中范蠡贊頌吳王,布仁巴雅爾唱道:

在紙頁上,這四個(gè)詩行尤其是后兩個(gè)詩行沒有韻式可言。不過在實(shí)際的說唱中,這四個(gè)詩行的確呈現(xiàn)押首韻,構(gòu)成AABB韻式,其中egüle(云彩)在說唱中被唱成üüle。

需要著重指出的是,整理者在紙頁上謄錄胡仁烏力格爾說唱中的詩行時(shí),其口語性和方言特征幾乎都被消弭了。謄錄者為了自己的謄錄符合蒙古語正字法的原則,將有些表現(xiàn)口語性和方言特征的詞語以及說唱中不符合語法規(guī)則的詞語謄錄成規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化的蒙古語,如將在說唱中的mirgeljagad謄錄為miraljagad(飄揚(yáng))。另一方面,胡爾奇說唱的有些詞語相對(duì)而言已經(jīng)遠(yuǎn)離了民眾的日常生活,加之謄錄者知識(shí)水平的限制,謄錄胡仁烏力格爾說唱中的詩行會(huì)出現(xiàn)聽音盲寫和聽音拼寫的情況,而且同一個(gè)詩行中的同一詞語會(huì)出現(xiàn)不同的寫法。布仁巴雅爾描述英雄武裝場景時(shí)經(jīng)常使用sampan gada in üjügür e?e san?og doorog?i ban miraljagad(紐襻結(jié)下飄帶飄),其中sampan(紐襻)不常出現(xiàn)在日常生活的話語中,李青松和郭宏巖編寫的《蒙古勒津胡仁烏力格爾》將它謄錄為sanpan。

口頭詩歌詩行中的一些聲音在歌手演述時(shí)能夠聆聽出來,卻不能在紙頁上謄錄出來。這種現(xiàn)象也常見于世界各地不同的口頭傳統(tǒng)。在《斯里史詩》(Siri Epic)的詩行里,長元音通常相當(dāng)于兩個(gè)元音,如Lookanaadu,長元音在演述中經(jīng)常太長,它的韻律不能通過謄錄本讀出來,只能在演述中辨識(shí)出來。在謄錄《斯里史詩》時(shí),勞里·杭柯(Lauri Honko)將演述中的Lookanaadu轉(zhuǎn)換成了Lōkanādu。長元音oo是《斯里史詩》詩行的結(jié)構(gòu)性填充物,它是音節(jié),沒有語義,主要功能是韻律上的,目的在于構(gòu)成完整的詩行。《斯里史詩》的詩行由那些“標(biāo)準(zhǔn)的”詞構(gòu)成,它們常不能與固有的韻律圖示相一致。歌手演唱《斯里史詩》時(shí)常運(yùn)用oo這一填充物來填充韻律以讓詩行符合韻律圖示。要是在oo這個(gè)填充物之前的詞已經(jīng)以元音結(jié)尾,那么這個(gè)詞的最末的那個(gè)元音通常被拉長,但是在謄錄過程,勞里·杭柯沒有將這個(gè)元音拉長的現(xiàn)象標(biāo)示出來,如將najjerεε oo 謄錄為najjerε oo。那些沒有語義的韻律填充物較為真實(shí)地呈現(xiàn)了演述中詩行的一個(gè)重要方面,應(yīng)該在謄錄過程中將它與長元音呈現(xiàn)出來,它們雖然有時(shí)不方便讀者的閱讀,卻的確是演述中詩行的真實(shí)存在。

在謄錄過程中,演述中的詩行經(jīng)常遭受到了不同程度的改編、刪減等,它具有的口頭性與演述要素被大量格式化了。這種現(xiàn)象常見于20世紀(jì)90年代中期以前中國學(xué)人對(duì)口頭詩歌的搜集、記錄、整理與翻譯上,如馮元蔚對(duì)彝族《勒俄特依》的整理、云南民族民間文學(xué)麗江調(diào)查隊(duì)對(duì)納西族《創(chuàng)世紀(jì)》的整理、云南省民族民間文學(xué)紅河調(diào)查隊(duì)對(duì)彝族《阿細(xì)的先基》的整理等將許多演述中重復(fù)出現(xiàn)的詩行或宣揚(yáng)封建迷信及其他表達(dá)不健康思想的詩行刪掉了以及對(duì)一些演述中的詩行進(jìn)行改編。 國際學(xué)人在田野作業(yè)對(duì)口頭詩歌演述中詩行的謄錄也出現(xiàn)了這種情況。一些謄錄者在謄錄演述中詩行時(shí)經(jīng)常把不發(fā)音的字母格式化了,來自阿爾泰口頭傳統(tǒng)的歌手阿里克塞·卡利肯(Aleksej Kalkin)在演述史詩的過程中,“s”“?”“?”等許多字母是不發(fā)出聲音的,因此許多田野工作者將阿里克塞·卡利肯演述的詩行謄錄到書面文本時(shí)候,沒有將“s”“?”“?”等許多字母呈現(xiàn)出來。更為常見的是,他們按照當(dāng)時(shí)盛行的文學(xué)規(guī)范將阿里克塞·卡利肯演述的語音字母“P”“te”分別轉(zhuǎn)換成“b”“de”,如將pala(孩子)te相應(yīng)謄錄為bala de。

來自黑塞哥維那斯托拉茨的歌手尼古拉·武伊諾維奇(Nikola Vujnovi?)謄錄歌手哈利利·巴日果利奇(Halil Bajgori?)演述的史詩《穆斯塔伊貝之子別齊日貝的婚禮》(The Wedding of Mustajbey’s Son Be?irbe)時(shí),尼古拉·武伊諾維奇既是謄錄者,也是歌手。他在謄錄這首史詩的過程中,使用了個(gè)人熟練掌握的詩學(xué)表達(dá)對(duì)哈利利·巴日果利奇的演述做出了一定程度的調(diào)整。這個(gè)謄錄過程基本上是尼古拉·武伊諾維奇在紙頁上重新演述這首史詩。因此,與其說他是在謄錄演述,還不如說他使用自己的詩學(xué)表達(dá)建構(gòu)這首史詩的另一次演述。例如哈利利·巴日果利奇演述中的第111個(gè)詩行是## vOndaka vrata zaklju?ava(最后他把他們監(jiān)禁起來了),尼古拉·武伊諾維奇將它謄錄為Pa ondaka vrata zaklju?ava(那么最后他把他們監(jiān)禁起來)。歌手哈利利·巴日果利奇在演述這個(gè)詩行時(shí)出現(xiàn)了呼吸間歇的情況,在這個(gè)詩行的開頭位置,他的聲音停頓下來,進(jìn)行了短暫的休息(John Miles Foley使用了“##”的標(biāo)識(shí)),然后演述了一個(gè)九音節(jié)詩行。尼古拉·武伊諾維奇在謄錄過程中適當(dāng)?shù)夭迦肓诉B接詞Pa,把這個(gè)詩行調(diào)整為一個(gè)十音節(jié)詩行,而歌手真實(shí)演述中所具有的呼吸間歇的標(biāo)識(shí)被格式化了。這種調(diào)整在尼古拉·武伊諾維奇的謄錄過程中非常普遍,他把歌手在演述中的詩行所具有的vA(那、但是)轉(zhuǎn)換成Pa(然后),而且依照十音節(jié)詩行的格律適時(shí)地插入Pa。他不僅僅是在謄錄演述中的詩行,也是在重新創(chuàng)編演述中的詩行。

這些對(duì)演述中詩行做出的格式化的學(xué)術(shù)行為和改編使得整理和出版的口頭詩歌的研究價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值大打折扣。其謄錄的詩行不符合演述中詩行的原貌。先進(jìn)的音像與錄像的設(shè)備能夠精確地記錄一首口頭詩歌的演述,將它的詩行使用書寫的媒介謄錄出來,應(yīng)當(dāng)盡可能地保持住演述中詩行的原初性與口頭性,保持歌手使用自己方言演唱詩行發(fā)出的特有聲音。

總而言之,演述中的詩行具有靈活性,對(duì)口頭詩歌的演述進(jìn)行詩行切分是學(xué)者的責(zé)任。學(xué)者應(yīng)該認(rèn)真聆聽歌手演述口頭詩歌的聲音,跳出書面文學(xué)理論視野的囿限,將口頭詩歌詩行放在具體的演述中從聲音范型、呼吸間歇、音節(jié)、平行式等諸多維度進(jìn)行切分和闡述。這樣能夠較為準(zhǔn)確地把握一首口頭詩歌在演述中呈現(xiàn)的詩學(xué)特征,從容面對(duì)不同口頭傳統(tǒng)中的口頭詩歌在演述中構(gòu)筑詩行時(shí)呈現(xiàn)的詩學(xué)法則。對(duì)于不同口頭傳統(tǒng)而言,口頭詩歌演述中的詩行沒有一套普適性的、能包容一切的固定準(zhǔn)則,它具有突生性、多樣性和靈活性。如果以某個(gè)準(zhǔn)則衡量它,那么將遮蔽了它在不同口頭傳統(tǒng)中,乃至在不同演述中存在的其他可能性。此外,將演述中的口頭詩歌詩行真實(shí)而完整地謄錄下來,是為口頭詩歌的研究提供一種分析模型。這既能夠給那些懂得這種語言的學(xué)者檢視謄錄的詩行,也給那些不懂得這種語言的學(xué)者提供了一種可辨識(shí)的語音結(jié)構(gòu),因?yàn)楸A粼谥`錄本里的頭韻、諧音、重復(fù)、韻律圖示、呼吸間歇、停頓、音樂、填充物等諸多詩學(xué)特征能夠?yàn)槟切┩〞曰虿煌〞赃@種語言的學(xué)者所辨識(shí)。更顯明的是,將演述中的詩行轉(zhuǎn)換成謄錄在紙頁上的詩行,是將演述中的詩行由流動(dòng)的詩行轉(zhuǎn)換成靜止的詩行,而謄錄下來的演述中的詩行具有了時(shí)間與空間結(jié)合的特征。演述中的詩行只具有時(shí)間的特征,受眾聆聽的時(shí)間是流動(dòng)的、不可逆轉(zhuǎn)的。當(dāng)然,演述中的詩行稍縱即逝,歌手演述詩行時(shí)的語調(diào)、手勢(shì)、面部表情和聲音等具有現(xiàn)場生命力的要素很難在紙頁上表達(dá)出來,關(guān)鍵在于研究者能否依憑自己的想象力、感知力與覺察力,盡可能地進(jìn)入到演述事件。

原文載于:《民俗研究》2019年第5期,此處略去注釋與參考文獻(xiàn)。

第一作者簡介:馮文開(1974- ),中國社會(huì)科學(xué)院研究生院民俗學(xué)(含民間文學(xué))博士。現(xiàn)為內(nèi)蒙古大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)槭吩妼W(xué)與口頭傳統(tǒng)研究。

凡因?qū)W術(shù)公益活動(dòng)轉(zhuǎn)載本網(wǎng)文章,請(qǐng)自覺注明

“轉(zhuǎn)引自中國民族文學(xué)網(wǎng)(http://m.hretseo.com)”。