內容提要:新世紀“駿馬獎”發(fā)生的顯著變化引起了學界的關注,但多停留于現象層面。文章探究了“駿馬獎”的制度屬性,并從質與量、獎與扶、一體到多元等方面描述了“駿馬獎”的演化軌跡。“駿馬獎”參與了少數民族文學與漢族文學“邊緣/主流”的關系建構,即符號學意上的標出性。但是,其自身的新變又是一種突破,要求打破標出性結構,走向“美美與共”的文學格局。這些現象發(fā)生的背后有一種邏輯,標出性翻轉就是這種文化邏輯。

關鍵詞:駿馬獎;制度屬性;標出性翻轉

一“駿馬獎”的制度屬性與深層意涵

少數民族(作家)文學是中國文學現代化的產物,將少數民族文學置于現代文學宏觀視域中考察,是近年來少數民族文學研究的主要特點。文學評獎機制的建立是文學制度建設的重要一環(huán),也是新時期文學制度轉型的重要表征。有學者指出,“從制度建設的轉型角度來看,文學評獎的設立標志著對文學發(fā)展的評價和管控,轉變?yōu)榫哂歇剟钚浴⒖隙ㄐ院鸵龑缘臋C制”,是新時期文學現代性的體現。少數民族文學評獎的制度屬性不言而喻,考察“駿馬獎”制度屬性的意義需要放在現代文學制度重建與少數民族文學自身的制度確立兩方面來講。

在現當代文學史中,1978 年的推出文學評獎制度是一個標志性的事件,由《人民文學》編輯部舉辦的全國優(yōu)秀短篇小說評選是建國以來短篇小說的首次評選,也成為80 年代文學評獎如潮水般涌動的一個序曲。就全國性的文學評獎來說,當時有全國優(yōu)秀短篇小說評獎、茅盾文學獎、魯迅文學獎、全國少年兒童文藝創(chuàng)作評獎、全國優(yōu)秀中篇小說獎、全國優(yōu)秀報告文學獎、全國優(yōu)秀新詩評獎、1980—1981 年全國話劇戲曲歌劇優(yōu)秀劇本評獎、中國電影金雞獎、《大眾電影》百花獎、全國優(yōu)秀散文(集)雜文(集)評獎、全國少數民族文學創(chuàng)作評獎等。

名目眾多的文學評獎為接下來要發(fā)生的大眾“文學夢”造就了強大的輿論聲勢和觀賞平臺。眾所周知,從“十七年”文學到新時期文學,文學內部有一個明顯的斷裂,即文學逐漸擺脫政治意識形態(tài)的附庸地位,使文學回到文學本身的軌道上來。然而,這并不意味著從此文學與政治再無瓜葛,“文學評獎就是一種在新的文化政治語境下實踐文化領導權的積極有效形式,是黨和政府通過作協等中介機構來引領文藝的、具有新質的政治文化實踐,是從單一粗暴干預文藝的專斷式向客觀科學的專家式的現代轉型”。

換句話說,少數民族文學評獎也就是少數民族文學的現代轉型。相對于漢族文學來說,少數民族文學的現代轉型是慢的,瑪拉沁夫曾說,“就是在內地‘傷痕文學’盛行時,少數民族作家精神上和肉體上的累累傷痕,尚未醫(yī)治,哪里顧得上去‘涉獵’文學?一句話:在打倒‘四人幫’后的一段時間里,我們少數民族作家,由于種種原因起步晚了,慢了一步。”從后來的發(fā)展來看,少數民族文學也曾追趕漢族文學的步伐,呈現出尋根文學、現代實驗小說、魔幻現實主義等特點。少數民族文學評獎標舉的少數民族文學現代轉型依然是在文學“二為”方向指導下的社會主義文學的一部分,這是新時期少數民族文學發(fā)展的主基調。

在新的文化政治語境中,少數民族文學也需要確立自身的文學制度。少數民族文學是新中國的“產兒”,是在民族識別和黨的民族政策制定的過程中確立起來的,但是直到 80 年代,少數民族文學依然沒有確立起自己的文學制度。作為一個學科門類,其文學制度包括文藝政策、文學組織、期刊出版、文學評獎與批評等各個方面。新時期初,少數民族文學沒有很快恢復過來,作家瑪拉沁夫“上書”中央。接著,第一屆全國少數民族文學評獎作為落實中宣部批示精神的行動而誕生,另外還有召開首屆全國少數民族文學創(chuàng)作會議、創(chuàng)辦《民族文學》刊物、舉辦少數民族作家班、組織少數民族作家參觀團等。

“駿馬獎”的制度屬性意味著每次它都是對少數民族文學的“閱兵”,是高標準的文學選拔。因此,文學評獎的指導思想和評獎標準就是考察這種文學制度內涵的主要依據。筆者梳理了從第七屆到第十一屆“駿馬獎”的評獎條例,發(fā)現三個方面的要求基本沒有改變:(1)遵循“二為”方向,貫徹“雙百”方針,體現了評獎要求的少數民族文學始終是社會主義文學的一部分;(2)政治標準第一、藝術標準第二,藝術性與思想性統(tǒng)一,民族性與當代性兼顧;(3)激勵、引導、扶持、示范等是“駿馬獎”所要起到的現實效果。

以 2016 年 2 月 29 日最新修訂的《全國少數民族文學創(chuàng)作“駿馬獎”評獎條例》為例,指導思想要求“遵循文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,貫徹百花齊放、百家爭鳴的方針”。須注意的是,這一思想也是茅盾文學獎、魯迅文學獎、全國優(yōu)秀兒童文學獎的指導思想,可謂社會主義文學總綱。“駿馬獎”評獎的政治性突出表現在兩個方面:一是“維護祖國統(tǒng)一,民族團結”;二是獲獎作品應堅持“四個有利于”。在民族性與當代性兩方面,不斷修訂的評獎條例一直強調尤其關注作品反映的當代變化和當代風貌,對少數民族文學“民族性”的認識也有一個不斷深化的過程,即從文學“反映各民族多姿多彩的生活”到“民族特色和文化多樣性”

以及“整體文化”的觀照。另外,國家的民族文藝政策有與黨的民族政策相配套的一面,建國以來,黨長期對少數民族堅持傾斜照顧的民族政策,“駿馬獎”扶持人口較少民族文學創(chuàng)作,鼓勵少數民族文字文學創(chuàng)作就是這種體現。

少數民族文學評獎“內”與“外”的制度屬性反映的是少數民族文學在中國文學整體中的位置。新世紀的少數民族文學研究注意到,在中國文學整體中,少數民族文學長期處于邊緣地位,現在正是努力改變這種狀況的時候。筆者一直在思考,少數民族文學的邊緣地位是如何獲得的,除了文學發(fā)展不平衡、政治經濟發(fā)展的地域性差異等因素外,背后是否還存在文化發(fā)展的某些規(guī)律。借助文化符號學標出性原理,筆者認為少數民族文學相對于漢族文學的“邊緣/中心”二元結構,正是文化標出性操作的結果,從這一原理來看少數民族文學評獎,就能進一步理解其深層的意涵。

文化符號學認為文化中普遍存在著二元對立的現象,導致兩項不平衡的是第三項,即中項,其他兩項分別叫正項和異項。標出項稱為異項,中項無法自我界定,屬于模糊地帶,需要靠非標出項即正項表達自身,正項與中項構成了文化的主流,任何二元文化都是在正項、異項、中項三者的動力關系中發(fā)展。趙毅衡將文化的這種標出性操作歸納為“三個必須”:“必須劃出少數異類、必須邊緣化異類、必須容忍異類”。從標出性原理分析少數民族文學及其評獎,可以得出“駿馬獎”如下特點:

第一,少數民族文學一開始就處于文化博弈場中,“駿馬獎”就是一種博弈術。標出既是文化中力的作用,也是力作用的方式,國家政權的在場是少數民族文學評獎中明顯的作用力。橫向比較我國目前四大國家級文學評獎,可以發(fā)現“茅盾文學獎”“魯迅文學獎”“全國優(yōu)秀兒童文學獎”都是在作協書記處領導下成立專門的評獎委員會,唯獨“駿馬獎”由作協和民委雙重領導。另外,在歷屆的頒獎典禮活動中,政協、人大、民委、統(tǒng)戰(zhàn)部、中宣部、文化部領導人都會出席講話,連“駿馬獎”一詞都是由時任國家副主席的烏蘭夫在 1994 年第五屆評獎中題寫的。

少數民族文學被標出意味著兩層含義:一是從隱蔽狀態(tài)變得顯明,表現為“少數民族文學”命名和文學建制;二是與漢族文學相區(qū)隔,表現為強調文學的民族性特色和文化多樣性。標出也是確立身分和形象的過程,需要借助社會的認知和接受,“駿馬獎”曾經為少數民族文學設立了各類名目的文學獎項,例如榮譽獎、新人新作獎、特別獎、兒童文學獎、電影文學獎、劇本獎等,從時下流行的身分理論來講,這些都屬于文本身分,是各種角度的社會賦義,于此也可以看出“駿馬獎”在標出少數民族文學過程中的作用。

第二,“駿馬獎”反映的民族平衡及照顧傾斜與標出性補償機制同構。“駿馬獎”自設立以來就有與國家的民族政策相配套的一面。長期以來,我國對少數民族都采取傾斜照顧的民族政策,這既有政治經濟發(fā)展不平衡的原因,也有考慮到在民主革命進程中少數民族的貢獻與付出。在新中國成立第三十七次政務會議上,周恩來就曾說“漢族多年來對不起少數民族,今后無意中還可能犯錯誤,應該多想想自己的錯處。凡事都‘求其在我’”。這種照顧的民族政策影響到民族關系的各方面,少數民族文藝也不例外。

標出性補償機制是對文化現象一般規(guī)律的總結,揭示的是社會文化行為中不易被察覺的一面。從這個意義上說,“駿馬獎”體現的少數民族文藝政策、宏觀的國家民族政策以及標出性補償機制三者具有同構性。“駿馬獎”的補償機制主要體現為對“人口較少民族”的照顧和扶持少數民族母語創(chuàng)作。“駿馬獎”曾多次為“人口較少民族”單獨設立獎項,對少數民族母語創(chuàng)作也一直給予扶持。有學者對第六、七、十屆“駿馬獎”中的母語作品進行了統(tǒng)計(見表 1),發(fā)現少數民族母語作品的獲獎率其實遠遠高于漢文作品。

表 1 “駿馬獎”母語作品獲獎率

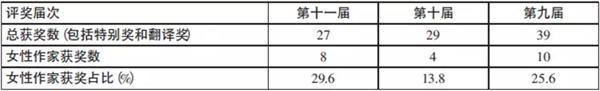

另外,“駿馬獎”中少數民族女性作家比例的上升也是一個明顯的現象,筆者對近幾屆“駿馬獎”中女性作家獲獎進行了統(tǒng)計(見表 2)。她們來自不同的工作領域,分布在不同的年齡層次,她們的獲獎對各自所屬民族來說都具有社會進步的意義,也帶來了極高的媒體曝光率。

表 2 “駿馬獎”女性作家獲獎比例

通過文化符號學標出性原理透視“駿馬獎”的深層意涵,可以將少數民族文學的歷時性特征與文化演進的一般規(guī)律結合起來,同時也需要對現有的規(guī)律性認識進行修正,主要有這樣幾點:(1)異項并不一定被動標出,有時也會主動參與。相比數千年的“無名”狀態(tài),新中國初期少數民族文學得到“正名”,作家們也是抱著極大的熱情參與;(2)異項并不必然屬于少數,與漢族文學相比,少數民族書面文學數量不夠豐厚,但從文化單元論的角度看,則屬于多數;(3)異項之“異”需要置于一定范圍觀照。標出性結構是動態(tài)的,近幾屆“駿馬獎”評獎不斷摒棄“以族群為單位書寫歷史”,強調“整體文化”的觀照,就是這種體現。

二 “駿馬獎”的演化軌跡

進入新時期,“駿馬獎”可謂伴隨著少數民族文學的成長之路,每次評獎活動不僅黨和政府非常重視,而且還會在民族地區(qū)掀起報道、研討的熱潮,各類文學刊物也會刊登一些獲獎作品的專題研究。總之,“駿馬獎”已經成為少數民族文學發(fā)展的“風向標”。2007 年第六屆“駿馬獎”首次將頒獎大會移師至云南昆明,其目的是為了讓“駿馬獎”走進民族地區(qū)。近些年來,“駿馬獎”發(fā)生了一些明顯的變化已經逐漸引起了人們的注意,這不僅包括上述所說的母語創(chuàng)作和女性創(chuàng)作,還反映在其他方面,本文擇其要者而言之。

(一)“質”與“量”之間,藝術水平要求更加突出

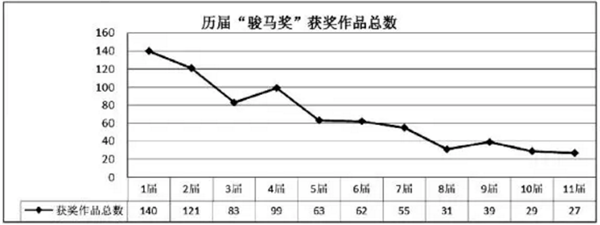

自設立以來,“駿馬獎”最為顯著的變化就是獲獎數量不斷減少,對作品本身的質量要求提高。有研究者對此做出統(tǒng)計(見圖 1),可以發(fā)現從第一屆到現在,“駿馬獎”的頒獎數量整體下降了 80%以上。2004 年,中宣部批復作協,將“駿馬獎”定為國家級文學獎,2015 年《關于全國性文藝評獎制度改革的意見》出臺,要求糾正過去文藝界評獎泛濫、獎項交叉重復等現象。可以預見,“駿馬獎”將來在少數民族文學選拔中的地位依然是獨一無二的,公信力也會越來越強。

圖 1 歷屆“駿馬獎”獲獎作品總數

在獎項設置上,“駿馬獎”曾先后取消了榮譽獎、兒童文學獎、電影文學獎、劇本獎、新人新作獎、人口較少民族特別獎等,到目前基本穩(wěn)定為長篇小說獎、中短篇小說獎、報告文學獎、詩歌獎、散文獎、翻譯獎,與其他文學評獎一般無二。與此同時,“駿馬獎”對參選作品藝術水準的要求卻越來越高,在第八屆評獎條例中,首次在指導思想里提出“堅持少而精、寧缺毋濫的原則”。以近兩屆參選的長篇小說為例,這一體裁的參選作品最終淘汰率都在90%以上,獲獎作者幾乎都是出生于1970 年以前的老作家。在第十屆評獎中,出生于1970年的金仁順獲得了長篇小說獎,也是唯一的“70 后作家”。

這或許有其他社會體制的原因,但也透露出“駿馬獎”對長篇小說在涵括社會歷史深度和精湛的創(chuàng)作技藝上有較高的要求,相對而言老作家會更有優(yōu)勢。多次擔任“駿馬獎”評委的尹漢胤對第一屆到第九屆獲獎作品的整體認識就是“少數民族文學作品的主題從對民族風情的描述、對新生活的歌頌,已經逐漸被關注人類命運的母題所代替”。這種轉變與少數民族文學整體創(chuàng)作水平一致,“新時期少數民族文學打破閉塞和保守,精神逐漸趨向與世界文化對話和交流”,“這些優(yōu)秀的少數民族作家會成為各個少數民族文化的有資格的闡釋人和中華文化的闡釋人,并從容走向世界”。

(二)“獎”與“扶”的抉擇,發(fā)展不平衡時的猶疑

文學評獎屬于廣義的文學批評范疇,劉俐俐將文學批評的標準分為兩種:一種是文學評獎的批評標準,實質是“選拔評價”一種是一般文學批評標準,實質是“品質評價。這種區(qū)分合乎我們對文學評獎的一般認識,即文學評獎就是國家政治意識形態(tài)對文學的“詢喚”,其現實訴求就是通過“選優(yōu)”的方式進行引導和提倡。但是,“駿馬獎”卻有一點特殊,它一方面要“選優(yōu)”,一方面要“扶持”。“駿馬獎”肩負的“維護祖國統(tǒng)一、民族團結”責任需要在評獎結果中體現,然而少數民族文學發(fā)展是不平衡的,當“選優(yōu)”和“扶持”需要協調的時候,就會出現猶疑。

這種猶疑主要表現在是否需要對人口較少民族文學單獨設獎。以 2011年出臺的《扶持人口較少民族發(fā)展規(guī)劃(2011—2015 年)》為標準,人口較少民族共有 22 個,幾近占了一半左右。這些民族的書面文學是近三十年才出現并發(fā)展起來的,在第五屆“駿馬獎”之前,人口較少民族文學還處于口耳相傳的階段。扶持人口較少民族文學創(chuàng)作既是一項政治任務,也是中國文學發(fā)展的愿景,“駿馬獎”開始曾設立人口較少民族特別獎,后來被撤銷,第九屆得到恢復。令人費解是,接下來這一獎項再次被撤銷。筆者對每次人口較少民族獲獎比例進行了統(tǒng)計(見圖2),可以發(fā)現其境遇的起伏。

圖 2 人口較少民族獲獎比例

為什么會出現這種情況?應當說,人口較少民族書面文學盡早成熟起來也是一件值得期待的事。問題是,對其單獨設獎是民族政策在文藝領域的簡單植入,并不符合文學本身的規(guī)律,過多地摻雜了一些文學的外部因素,最終也會影響評獎的公正。另外還須注意,目前“駿馬獎”評獎基本還是借助漢語的接受交流平臺,人口較少民族是否做好了準備?過激的評獎誘導是否會帶來某些不可挽回的后果?畢竟,除了書面文學新生外,人口較少民族還保留有大量的語言遺產和民間文化。

(三)一體到多元,“美美與共”的精神追求

1990 年 12 月,費孝通總結出“各美其美、美人之美、美美與共、天下大同”這一處理不同文化關系的名言,隨后也成為我們處理多民族文學關系的標準。這“十六字”有漸進性層級關聯:

“各美其美”強調的是尊重自己民族文化的傳統(tǒng),發(fā)展好本民族文化;“美人之美”就是在此基礎上承認世界文化多樣性,尊重不同民族的文化;“美美與共、天下大同”就是實現世界文化共同繁榮,民族性與世界性高度協調。現在回顧少數民族文學的發(fā)展,似乎已經走過了單純強調“各美其美”的階段,正在通過“美人之美”走向“美美與共”的理想格局。

這只是一個粗淺的勾勒,內部發(fā)展不盡同步,而且少數民族文學也并不是從“各美其美”開始的,之前還有一個“共美一美”的階段,即一體化敘事“駿馬獎”可以作為發(fā)展歷程的一面鏡子。新時期開始,少數民族作家的公民權利得到保障,政治主體精神再度高揚,加入到社會主義文學建設隊伍中堅持主旋律敘事成為一種集體選擇。“在八十年代中期以前的駿馬獎獲獎作品中,以文學的方式借政治化的主題進行對主流話語的建構,主要表現在兩個方面的內容:一是熱衷于革命解放歷史的敘述;二是表現對新時期各項政策的擁護”,僅第一屆獲獎的七部長篇小說中就有六部以解放戰(zhàn)爭為背景。

從作家主體看,這時期“駿馬獎”獲獎作家大多屬于文聯或作協系統(tǒng),有的還擔任著各地文聯作協的主席、副主席等要職。例如,第一屆獲獎作家中李喬就擔任著云南省文聯副主席、中國作家協會云南分會副主席職務,鐵依甫江任第三屆中國作家協會副主席及民族文學創(chuàng)作委員會主任職務。新時期初的社會職業(yè)化分工依然單調,作家們所從事的行業(yè)和職業(yè)差異也不是很明顯,主要來自編輯、教師等隊伍。在這種文學體制和社會環(huán)境下,無論是少數民族文學作品還是作家都呈現出明顯的一體化特征。

八十年代中期以后,隨著尋根文學的興起,少數民族的族群文化和地域文化往往成為尋根注目的焦點,許多少數民族作家也自覺充當著本民族的文化闡釋者。例如,第二屆中烏熱爾圖的森林小說系列《一個獵人的懇求》《七岔犄角的公鹿》《琥珀色的篝火》,第三屆中扎西達娃《西藏,系在皮繩扣上的魂》、霍達的《穆斯林的葬禮》,第七屆郭雪波的《大漠狼孩》等。不可否認,主旋律敘事是貫穿“駿馬獎”的一個重要主題,但這一時期明顯的尋根追求和自我表述,可以稱其為“各美其美”的階段。

進入新世紀,隨著市場經濟水平的不斷提高,少數民族地區(qū)現代化步伐的加快,文學的生態(tài)也發(fā)生了顯著的變化。文學的公共性程度提高,吸引了來自不同職業(yè)、不同行業(yè)、不同年齡階層作家的參與。新世紀“駿馬獎”評獎中,明顯地表現為作家社會化身分更加多元、民族身分的隱退與書寫空間的擴張,過去那種文本內外“一體化”的局面已經被撐破。筆者對近三屆“駿馬獎”獲獎作家的職業(yè)分布進行了統(tǒng)計(見圖 3)。

圖 3 近三屆”駿馬獎”獲獎作家職業(yè)分布

可以發(fā)現,雖然職業(yè)作家(簽約協會作家)依然占多數,但“駿馬獎”涵括的作家身分已經越來越復雜。其中,第十屆引起的社會關注更加突出,例如獲得這一屆報告文學獎的鐘日勝其實是一名主治醫(yī)師,其作品《非洲小城的中國醫(yī)生》記錄的是他作為援非醫(yī)療隊的經歷,同時獲獎的還有愛新覺羅·蔚然,他是一名“三農”學者和公益志愿者,其獲獎作品《糧農———中國農村會消失嗎?》記錄的是中國農業(yè)和農民的生存處境。第十屆“駿馬獎”借助了十七屆六中全會強調繁榮少數民族文化事業(yè)的東風,評獎的 2012年被作協確定為少數民族文學年,“駿馬獎”就是其中重要的安排。

從新世紀“駿馬獎”的評獎特點我們可以看出當下少數民族文學的重要走向,作家開始摒棄以往那種以族群為單位書寫歷史的傾向,更加注重多民族關系的歷史和事關人類共同命運的母題。“駿馬獎”作為官方主辦的、反映國家主流意識形態(tài)的評價制度,在評獎過程中也需要面對少數民族文學發(fā)展的實際,二者相互磨合協調,主流意識形態(tài)也會不斷增強其包容性。同時我們還可以看出,在逐漸擺脫一體化和本位主義之后的少數民族文學,也正在向“美美與共”的方向展開實踐。

三、標出性翻轉:“駿馬獎”演化的文化邏輯

長期以來,少數民族文學都處于中國文學整體圖景的邊緣,至今也沒有實質性的改變。筆者認為,這種“邊緣/主流”的二元結構是符號學中標出性原理的操作和結果,“駿馬獎”的制度屬性參與了這種文化結構主義的建構,但是少數民族文學的發(fā)展和“駿馬獎”的制度演化已經不滿足于這種結構的束縛。反思和打破中國文學圖景中“邊緣/主流”的結構關系成為新世紀少數民族文學研究的前沿,學界提出了“多民族文學史觀”“重寫現代中國文學史”等有價值的觀點,但仔細考察其中略有分歧。

一種觀點認為,邊緣就是力量、新質、生成,它錨定了完整的文學圖景,邊緣寫作與批評有其優(yōu)勢與合理性。李鴻然認為“少數民族文學是依托中國廣大民族地區(qū)的文學。眾多民族地區(qū)與相鄰國家的接壤使少數民族文學站在中國的‘邊緣’成為了中國的‘前沿’,它與世界文學有更直接的關系。”然而,“邊緣”并不等于“邊地”,“駿馬獎”獲獎作品就已經突破了這一點。歐陽可惺認為“少數民族文學的邊緣性批評姿態(tài)不是一種對主流中心批評的自我疏離或可謂被光照的自言自語,它是一種主動,是文化空間意義上的搶灘;它也不是一種對主流、中心批評盲目的對等、對立,而是互相依存的互文性言說和詮釋。”

另一種觀點代表了去中心化、去等級化,要求打破“主流/邊緣”的結構關系進行“再平等”,并在更高的意義上實現整合。相較于前一種觀點,這種觀點更多地得到中國本土話語和現實的支持,費孝通提出的“中華民族多元一體格局”奠定了這種基調。李曉峰評價說“‘中華民族多元一體’學說在中華民族是一個‘實體’和‘不可分割的整體’這個‘高層’上,將漢族還原于基層之中,指出漢族與其他民族一樣,是中華民族這個整體中的一員。”然而,近年來“中華民族”形成史研究再度揭示出了早期這一稱謂隱蔽的漢族中心主義和中原主義色彩,更高意義上的文學整合還有待時日。

總之,無論哪一種觀點都有對過去“邊緣/主流”結構關系的反思質疑,甚至顛覆。從文化演進的意義上說,這是一種文化穩(wěn)定結構的解散與重組,承接上述符號學標出性原理,標出性翻轉的延伸命題就是針對此類現象的解釋。這一命題由趙毅衡提出,意思是指文化正項失去了原本攜帶的中項的支持,進而發(fā)生的與異項位置關系的顛覆,它不僅實現了文化習俗中風格的變遷,更提供了一種文化演進的動力。按這個意思來講,目前少數民族文學還夠不上標出性翻轉,但這一命題啟發(fā)我們將少數民族文學置于動態(tài)的視野中進行細部考察。

關于標出性翻轉的內在機制,目前還沒有成套的體系,有學者提出了“被動讓位”“主導因素轉移”和“文化的試推機制”三種解釋,可惜都不具有普遍性。筆者在此無意做出理論推進,只想借助這一命題探究“駿馬獎”發(fā)生演化背后的原因,并兼及新世紀少數民族文學對“邊緣/主流”結構的反思。

首先,筆者認為最內在的原因還是少數民族文學自身的發(fā)展,它不屬于“被動讓位”,而是一種“主動爭取”,或者如歐陽可惺說的“文化空間意義上的搶灘”。以多次獲得“駿馬獎”的郭雪波的作品為例,其第四屆獲獎作品《沙狼》吸取了民間故事“狼孩”的資源,敘事驚心動魄,但結構上存在較多“尋根”的程式化痕跡。第七屆獲獎作品《大漠狼孩》表現的生態(tài)倫理思想更為明朗,但在語言的藝術性上有欠妥帖,冗長的口語、不合人物身分的語言以及作者生態(tài)倫理思想“傾瀉”式的表達都對藝術性有一定妨害。到了第九屆,小說《銀狐》一方面整合了民間傳說和歷史資料,一方面融合了奇異的想象,對人性、生態(tài)和根性文化有了更加深沉博大的認識。

當下的少數民族文學正處在急速上升期,雖然量的產出還不及漢族作家作品,但部分精品佳作已經毫不遜色于優(yōu)秀漢族作家的創(chuàng)作。少數民族作家表現出的自我突破和文體追求成為當今文壇十分耀眼的現象,得到了批評界的密切關注。例如,藏族作家阿來轉向“非虛構”寫作推出的《瞻對:終于融化的鐵疙瘩》讓我們對“中華民族多元一體格局”的認識有了歷史的溫度;潘年英嘗試的“人類學寫作”不僅是少數民族文學的“文體實驗”,更涉及到民族文化的自我表述,有跨學科研究的價值。少數民族文學的崛起和成熟是“駿馬獎”發(fā)生演化的動因,也是力求改變中國文學版圖等級化的內在動力。

文學外圍環(huán)境的變化和文學批評觀念的更新。全球化和大眾傳媒是 21 世紀文學兩大重要外部因素,少數民族文學也免不了對此做出回應。例如,彝族作家阿庫烏霧就提出“文化混血”并在自己的詩歌創(chuàng)作中進行了實踐;鄂溫克族作家烏熱爾圖放下自己寫小說的筆,補習文化人類學的理論知識,以化作民族文化的自我表述。此外,目前少數民族網絡文學也不斷興起,出現了像南無袈裟理科佛、紅娘子等較有影響的網絡作家,2017 年中國少數民族當代文學論壇的主題就是建設少數民族網絡文學,論壇上,尹漢胤建議在“駿馬獎”中設置網絡文學相關獎項,公平對待少數民族網絡文學。這些外部因素的改變和進入,起到改變文學結構關系的作用。

在新世紀少數民族文學批評中,“多民族文學史觀”是最具影響力、最持久的觀念,對少數民族文學的創(chuàng)作有一定導向作用。早在 2004 年中國社會科學院《民族文學研究》編輯部發(fā)起主辦第一屆“多民族文學論壇”,連續(xù)舉辦了十二屆。筆者發(fā)現,這幾乎是與“駿馬獎”重要演化特征的出現同步的。歷屆論壇上,學者們提出的“多元共生”、漢語寫作與少數民族文學、打破“單邊敘事”等至今依然是重要的研究課題。

總之,“駿馬獎”的演化特征反映了少數民族文學的發(fā)展。長期以來,少數民族文學在中國整體文學圖景中都處于邊緣位置,即符號學標出性意義上的異項位置。當代少數民族文學的發(fā)展以及文學環(huán)境的變化、觀念的更新等,都要求改變過去那種“邊緣/主流”的關系結構,“駿馬獎”演化軌跡的背后有一種文化演進的邏輯,標出性翻轉就是這種文化邏輯。必須承認的是,目前所說的“標出性翻轉”,或者關系結構的改變還只是一種趨勢,但有望走向“美美與共”的整體文學格局。

余論

相對于其他文學評獎來說,目前“駿馬獎”還存在許多不足。少數民族文學與漢族文學的差距依然存在,“駿馬獎”獲獎作品中能夠在國際國內產生重大影響的可謂少之又少,而每次“駿馬獎”評獎活動和評獎結果除了在民族地區(qū)帶來一定聲勢外,在全國范圍和整個文壇鮮有較大的影響。少數民族文學的發(fā)展當然是長久之計,但“駿馬獎”的評獎制度還需要優(yōu)化。例如,在評獎程序上,條例規(guī)定作品由各級組織和出版單位推薦,不接受個人申報,實質還是行政體制的“上傳下達”,限制了參評來源的開放性和公眾參與度,而全國優(yōu)秀短篇小說評選早在 1978年就開始了群眾性評獎,被譽為“建國三十年來的一個創(chuàng)舉”。

另外,“駿馬獎”在吸收市場力量方面還沒有真正放開。其他文學評獎中,文學的市場因素是一項重要的影響因素,甚至引起了對它的反思,但這種情況在“駿馬獎”中很少見。第九屆“駿馬獎”開始吸收社會贊助,到第十屆歡迎贊助,市場的力量依然缺位,“駿馬獎”的獎金設置并不高,但這項榮譽帶來的象征資本和社會上升資源不容小覷。令人遺憾的是,個別作家在借助“駿馬獎”收獲了榮譽頭銜之后,卻很少再貢獻出像樣的作品。所以,筆者認為“駿馬獎”還需要進一步嚴格限制名額和提升品質,畢竟文學的接受才是最終檢驗作品優(yōu)秀與否的“試金石”。

作者簡介:南開大學文學院在讀博士生。

原文載于:《民族文學研究》2019年第1期,注釋請參加原文。

凡因學術公益活動轉載本網文章,請自覺注明

“轉引自中國民族文學網(http://m.hretseo.com)”。