[郭翠瀟]從“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”到“活態(tài)遺產(chǎn)”——聯(lián)合國教科文組織術(shù)語選擇事件史循證研究

中國民族文學(xué)網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-08-27 作者:郭翠瀟

摘要:自2018年聯(lián)合國教科文組織總部文化部門非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科更名為“活態(tài)遺產(chǎn)處”以來,“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語越來越多地出現(xiàn)在國際文化治理領(lǐng)域。文章以這一具有風(fēng)向標(biāo)意涵的重要事件作為歷時(shí)性觀察的坐標(biāo)原點(diǎn),結(jié)合聯(lián)合國教科文組織《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》形成和發(fā)展進(jìn)程中產(chǎn)生的相關(guān)政策文件,采用循證研究法系統(tǒng)梳理和分析與“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語引入和使用高度相關(guān)的一系列重要事件。“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語來自建筑遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域,物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域盡管出發(fā)點(diǎn)不同,但在“活態(tài)遺產(chǎn)”的概念化發(fā)展和政策化使用上有著共同的時(shí)代背景、學(xué)理基礎(chǔ)以及相似的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向,且與聯(lián)合國教科文組織的使命與任務(wù)密切相關(guān),可謂殊途同歸。在國際層面,將“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語引入《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》的實(shí)施進(jìn)程,有利于提升包括締約國在內(nèi)的各利益相關(guān)方對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性的認(rèn)知,打破“物質(zhì)”和“非物質(zhì)”二分法,促進(jìn)不同公約的協(xié)合增效,從而加強(qiáng)對各類文化遺產(chǎn)的整體性保護(hù);在國家層面,理解聯(lián)合國教科文組織對“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語的強(qiáng)化使用及其政策語境,有助于推動形成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)格局,對全面思考中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)踐的未來方向亦有參考價(jià)值和借鑒意義。

關(guān)鍵詞:活態(tài)遺產(chǎn);非物質(zhì)文化遺產(chǎn);《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》;事件史;概念史

2023年是聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織(UNESCO,下文簡稱為“教科文組織”)《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(下文簡稱為《非遺公約》)通過二十周年,教科文組織將二十周年慶祝活動的主題設(shè)定為“我們即#活態(tài)遺產(chǎn)”(We Are#Living Heritage)。這與五年前發(fā)生的一個(gè)重要事件密切相關(guān)。2018年教科文組織總部文化部門(Culture Sector)重組,承擔(dān)《非遺公約》秘書處職能的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科(Intangible Cultural Heritage Section)更名為“活態(tài)遺產(chǎn)處”(Living Heritage Entity),并從歸屬于教科文組織創(chuàng)意處(Division for Creativity)變更為與教科文組織世界遺產(chǎn)中心等其他四個(gè)機(jī)構(gòu)并列,直接對文化助理總干事(ADG/CLT)負(fù)責(zé)。(Document 205 EX/3.INF.2)(1)這次更名并非一帆風(fēng)順,而是引起質(zhì)疑。在教科文組織執(zhí)行局第205屆會議(2018年10月,法國巴黎)上,該組織總干事阿祖萊(Audrey Azoulay)將教科文組織總部文化部門重組方案提交審議,希臘代表就機(jī)構(gòu)新名稱提出疑問:為何選擇“活態(tài)遺產(chǎn)”這個(gè)與《非遺公約》語言無關(guān)的詞命名與《非遺公約》有關(guān)的實(shí)體(entity)?這一問題并沒有得到及時(shí)答復(fù)。在埃及代表的追問下,教科文組織文化助理總干事奧托內(nèi)(Ernesto Ottone Ramirez)澄清道:這樣做絕對無意改變《非遺公約》的名稱,因?yàn)椤斗沁z公約》有其得以確立的明確渠道;使用“活態(tài)”這個(gè)形容詞的目的是引入一個(gè)術(shù)語,即“活態(tài)遺產(chǎn)”——這個(gè)術(shù)語盡管不見于教科文組織的命名法中,但在相關(guān)主題的討論和考量中已大量出現(xiàn)。(Document 205 EX/SR.1-6 pp.85-86)奧托內(nèi)沒有進(jìn)一步闡明為何要引入“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語,然而這次機(jī)構(gòu)更名產(chǎn)生了顯而易見的效果:重組方案通過后,“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語在教科文組織內(nèi)被大力推廣,可見度迅速上升。那么“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語來自哪里?在《非遺公約》形成和發(fā)展過程中是如何被界定和使用的?教科文組織引入這一術(shù)語的動因、意義及影響又是什么?本文將采用循證研究法(the evidence-based approach),將“活態(tài)遺產(chǎn)”作為關(guān)鍵詞,以教科文組織檔案文獻(xiàn)為主要證據(jù)來源,對上述問題加以探究。

一、來自建筑遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域的“活態(tài)遺產(chǎn)”概念與活態(tài)遺產(chǎn)保護(hù)方法

雖然活態(tài)性是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的核心屬性,但遺產(chǎn)研究界一般認(rèn)為“活態(tài)遺產(chǎn)”概念來自物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域。活態(tài)遺產(chǎn)理論起源于19世紀(jì)末、20世紀(jì)初對歷史建筑使用功能與歷史價(jià)值的關(guān)注:年,克洛凱()提出“活態(tài)古跡”(living monument)(1)概念,將其定義為“仍然為社區(qū)所使用的建筑”,認(rèn)為使用價(jià)值是這類建筑的重要價(jià)值;1903年,李格爾(Alois Riegl)從最初建造目的出發(fā),區(qū)分了不同類型的建筑遺產(chǎn),其中“歷史建筑”(historic buildings)概念類似于克洛凱的“活態(tài)古跡”概念,指一種從建筑的長久生命中獲得歷史價(jià)值、不斷發(fā)展變化的遺產(chǎn)[1]。在全球權(quán)威遺產(chǎn)保護(hù)組織出版的相關(guān)重要文件中,由國際古跡遺址理事會(ICOMOS)(2)與國際歷史園林委員會起草,于1982年作為《威尼斯憲章》附件登記的《佛羅倫薩憲章》,將主要由植物組成的歷史園林視為活態(tài)古跡,并規(guī)定了其特定的保護(hù)原則和方法[2]124。

在1972年教科文組織通過的《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》(簡稱《世界遺產(chǎn)公約》)的框架中,對活態(tài)遺產(chǎn)的關(guān)注開始于20世紀(jì)90年代。隨著全球化的興起,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開始被各國視為可以讓社區(qū)與民族肯定其文化身份的因素和確保文化多樣性的因素[3],而教科文組織的《世界遺產(chǎn)名錄》被認(rèn)為實(shí)質(zhì)上是用“歐洲中心主義”的遺產(chǎn)觀作為評判遺產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn),造成遺產(chǎn)名錄地域分布的不平衡。發(fā)展中國家因此提出抗議,敦促教科文組織在遺產(chǎn)選擇標(biāo)準(zhǔn)中納入非物質(zhì)內(nèi)容[4]15。1992年,《世界遺產(chǎn)名錄》新增“文化景觀”(cultural landscape)遺產(chǎn)類型,關(guān)注遺產(chǎn)的活態(tài)性和非物質(zhì)的部分。1987—1993年進(jìn)行的一項(xiàng)全球研究指出,活態(tài)文化(living cultures),特別是“傳統(tǒng)文化”,沒有在《世界遺產(chǎn)名錄》中得到充分體現(xiàn)。有鑒于此,負(fù)責(zé)《世界遺產(chǎn)公約》實(shí)施的世界遺產(chǎn)委員會于1994年啟動旨在提升《世界遺產(chǎn)名錄》代表性、平衡性和可信性的全球戰(zhàn)略[5];同年發(fā)布了《實(shí)施世界遺產(chǎn)公約的操作指南》修訂版,在“突出的普遍價(jià)值”的第六條標(biāo)準(zhǔn)中增加“活態(tài)傳統(tǒng)”(living traditions)、“藝術(shù)和文學(xué)作品”(WHC/2 REV.para.24)這三個(gè)非物質(zhì)要素;同年又發(fā)布了《奈良真實(shí)性文件》,提出“文化延續(xù)性”(cultural continuity)概念[2]142。這一時(shí)期,“活態(tài)遺產(chǎn)雖未作為一種遺產(chǎn)類型納入世界遺產(chǎn)研究框架之中,但被視為一種對遺產(chǎn)保護(hù)與價(jià)值闡釋的方式”[1]。

進(jìn)入21世紀(jì)后,在《非遺公約》擬訂期間,國際文物保護(hù)與修復(fù)研究中心(ICCROM)在2002—2003年間啟動了“活態(tài)遺產(chǎn)地項(xiàng)目”(Living Heritage Sites Program),目標(biāo)是在遺產(chǎn)地保護(hù)和管理領(lǐng)域內(nèi)提高人們對活態(tài)遺產(chǎn)的認(rèn)識[6]。該中心在其2009年版《活態(tài)遺產(chǎn)保護(hù)方法手冊》(1)中界定了“活態(tài)遺產(chǎn)”這一概念:“由歷史上不同的作者創(chuàng)造并仍在使用的遺址、傳統(tǒng)以及實(shí)踐,或者有核心社區(qū)居住在其中或附近的遺產(chǎn)地。”[1]活態(tài)遺產(chǎn)保護(hù)方法是對物質(zhì)遺產(chǎn)領(lǐng)域現(xiàn)有“基于構(gòu)造的方法”(fabricbased)和“基于價(jià)值的方法”(values-based)的補(bǔ)充與發(fā)展[6],以延續(xù)性(continuity)為核心特征,強(qiáng)調(diào)社區(qū)賦權(quán),重視非物質(zhì)表現(xiàn)形式,是自下而上的保護(hù)方法[7]140.[8],認(rèn)為保護(hù)(conservation)是對延續(xù)性和變化的管理[6]。這些都與《非遺公約》精神中“以人為本的過程性保護(hù)”[9]有共同之處,但活態(tài)遺產(chǎn)保護(hù)方法的應(yīng)用對象“仍以建筑遺產(chǎn)等傳統(tǒng)遺產(chǎn)類型為主,但遺產(chǎn)構(gòu)成不僅限于物質(zhì)形態(tài)的空間,而是將有形的建筑遺產(chǎn)、無形文化特征與社區(qū)的能動作用相融合,保護(hù)對象即這種活態(tài)的文化本身。通過遺產(chǎn)社區(qū)的實(shí)踐來延續(xù)文化,幾乎完全拋棄了對物質(zhì)遺產(chǎn)本身變化的關(guān)注”[1]。

二、《非遺公約》形成和發(fā)展過程中“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的使用

在《非遺公約》形成的過程中,其核心概念、術(shù)語的選擇與界定幾經(jīng)變化,有“非物質(zhì)遺產(chǎn)”(non-physical heritage),“民間文學(xué)藝術(shù)表現(xiàn)形式”(expressions of folklore),“民間創(chuàng)作”(traditional culture and folklore),“口頭遺產(chǎn)”(oral heritage),“口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)”(oral and intangible heritage),最終確定為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”(intangible cultural heritage)[10][11]。

《非遺公約》全文未使用“活態(tài)”或“活態(tài)遺產(chǎn)”,但在長達(dá)數(shù)十年的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概念化過程中,“活態(tài)遺產(chǎn)”概念和術(shù)語并非沒有被關(guān)注過。例如,1989年教科文組織通過的《保護(hù)民間創(chuàng)作建議案》(下文簡稱為1989年《建議案》)中就有“強(qiáng)調(diào)民間創(chuàng)作作為文化遺產(chǎn)和現(xiàn)代文化之組成部分所具有的特殊性和重要意義”的表述,(25C/Resolution,附件I-B)其中“現(xiàn)代文化”對應(yīng)的英文是living culture,即“活態(tài)文化”;1995年教科文組織發(fā)布的《我們的創(chuàng)造多樣性:世界文化與發(fā)展委員會報(bào)告》認(rèn)為手工藝(crafts)是真正的“活態(tài)遺產(chǎn)”,因?yàn)檫@些從過去傳承下來的傳統(tǒng)在每一代人中都在更新[12]191;1997年的馬拉喀什會議(2)的報(bào)告提及“口頭遺產(chǎn)是一種不斷演進(jìn)的活態(tài)現(xiàn)象(living phenomenon)”。(Document CLT/CH/ITH/07,para.39)

《非遺公約》形成和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概念化過程中的兩次關(guān)鍵事件也都關(guān)注到“活態(tài)遺產(chǎn)”,其中之一是1999年6月教科文組織與美國史密森尼學(xué)會在美國華盛頓特區(qū)聯(lián)合舉辦的題為“1989年《保護(hù)民間創(chuàng)作建議案》全球評估:在地賦權(quán)與國際合作”的國際會議(下文簡稱為“華盛頓會議”)。此次會議對1989年《建議案》十年來的實(shí)施效果進(jìn)行全面評價(jià),最后形成的《保護(hù)傳統(tǒng)文化:全球評估》會議報(bào)告使用“活態(tài)遺產(chǎn)”來描述澳大利亞原住民的傳統(tǒng)文化,強(qiáng)調(diào)其不斷演變的屬性,并認(rèn)為“民俗”(folklore)這個(gè)詞不適合描述原住民的活態(tài)遺產(chǎn),因?yàn)闆]有充分強(qiáng)調(diào)這類遺產(chǎn)的整體性[13]90-91;另一篇子報(bào)告則將活態(tài)遺產(chǎn)視為“民俗”的顯著特征之一[13]97。華盛頓會議在《非遺公約》形成過程中發(fā)揮了重要作用。該會議得出結(jié)論,1989年《建議案》中的主要概念和方法已完全過時(shí),“民俗”的定義過于強(qiáng)調(diào)產(chǎn)物,忽視了相關(guān)的象征、價(jià)值及過程[4]21。會議建議擬定一份與當(dāng)時(shí)世界的社會、文化環(huán)境相適應(yīng)的新文書[3]。同年舉行的教科文組織大會第30屆會議通過了一項(xiàng)決議草案,授權(quán)編寫新的國際準(zhǔn)則性文書。就是在這樣的背景下,2001年3月,教科文組織在意大利都靈召開了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn):工作定義”國際圓桌會議(下文簡稱為“都靈會議”)。這次會議旨在厘清非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的范圍和定義,審查為保護(hù)這類遺產(chǎn)編寫第一份國際準(zhǔn)則性文書的可能性。(DG/2001/33)會前,教科文組織對成員國、政府間組織、非政府組織和其他機(jī)構(gòu)使用的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”及其他等效術(shù)語(如“民俗”“傳統(tǒng)文化”“口頭遺產(chǎn)”“傳統(tǒng)知識”“原住民遺產(chǎn)”等)的定義進(jìn)行了廣泛的全球調(diào)查[4]23。其中對成員國調(diào)查的結(jié)果顯示,委內(nèi)瑞拉不使用“非物質(zhì)遺產(chǎn)”(non-material或intangible heritage)而使用“活態(tài)遺產(chǎn)”或“文化活態(tài)遺產(chǎn)”(cultural living heritage)術(shù)語,其活態(tài)遺產(chǎn)的范圍包括語言、口頭創(chuàng)作、宗教信仰及實(shí)踐等,強(qiáng)調(diào)這些表現(xiàn)形式可以在過去和現(xiàn)在被感知(perceived)且不能與其語境、行動、行為及個(gè)人或群體活動分開[14]。

都靈會議中,教科文組織顧問、國際法學(xué)家珍妮特·布萊克(Janet Blake)在其關(guān)于制訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)準(zhǔn)則性文書可行性初步研究報(bào)告中分析了七個(gè)可組合使用的候選術(shù)語:“大眾”(popular)、“傳統(tǒng)”(tradition)、“活態(tài)”(living)、“口頭”(oral)、“非物質(zhì)”(intangible)、“文化與知識產(chǎn)權(quán)”(cultural and intellectual property)及“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”(intangible cultural heritage)。報(bào)告中對“活態(tài)”(living)這一術(shù)語的分析如下:

“活態(tài)”——當(dāng)然,這不能成為確認(rèn)這類遺產(chǎn)的充分特征。然而,這是一個(gè)需要強(qiáng)調(diào)的重要因素,因?yàn)樵趧?chuàng)造和維系這類遺產(chǎn)的文化社區(qū)中,仍有許多遺產(chǎn)是活態(tài)并被實(shí)踐著的,保護(hù)這些遺產(chǎn)的中心目標(biāo)是確保其繼續(xù)存在。“活態(tài)”一詞還有助于反駁傳統(tǒng)遺產(chǎn)在定義上是“死亡”遺產(chǎn)的假設(shè)[15]。

顯然,在布萊克看來,“活態(tài)遺產(chǎn)”并非最合適的術(shù)語。然而她也不認(rèn)可“物質(zhì)”和“非物質(zhì)”這種二分法,理由是:文化遺產(chǎn)所有的物質(zhì)元素(material element)都有與之相關(guān)的重要的非物質(zhì)價(jià)值,而這些價(jià)值正是保護(hù)文化遺產(chǎn)的原因;此外,二分法也不能反映出許多被歸入“非物質(zhì)遺產(chǎn)”類別的文化傳統(tǒng)的持有人對文化和遺產(chǎn)的整體觀[15](1)。經(jīng)過研討,都靈會議最終保留了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”這一術(shù)語,并重新界定了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概念,更加關(guān)注“過程”(processes)而非“產(chǎn)物”(products),這成為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概念化過程以及《非遺公約》“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”定義形成過程中的另一個(gè)關(guān)鍵事件。(Document 161 EX/15,Annex)

都靈會議后,教科文組織在2002—2003年間召開了兩次《非遺公約》起草小組會議和三次《非遺公約》初稿政府間專家會議。最終,2003年10月17日獲得通過的《非遺公約》對“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”作了如下定義:

“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,指被各社區(qū)、群體,有時(shí)是個(gè)人,視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種社會實(shí)踐、觀念表述、表現(xiàn)形式、知識、技能以及相關(guān)的工具、實(shí)物、手工藝品和文化場所。這種非物質(zhì)文化遺產(chǎn)世代相傳,在各社區(qū)和群體適應(yīng)周圍環(huán)境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創(chuàng)造,為這些社區(qū)和群體提供認(rèn)同感和持續(xù)感,從而增強(qiáng)對文化多樣性和人類創(chuàng)造力的尊重。在本公約中,只考慮符合現(xiàn)有的國際人權(quán)文件,各社區(qū)、群體和個(gè)人之間相互尊重的需要和順應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)[16]7-8。

該定義中雖未使用“活態(tài)”一詞,然而“世代相傳”“與自然和歷史的互動”“被不斷地再創(chuàng)造”“持續(xù)感”(continuity)等表述無不體現(xiàn)著非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的活態(tài)屬性。

總而言之,《非遺公約》形成過程中的諸多關(guān)鍵事件及相關(guān)文書和報(bào)告關(guān)注到傳統(tǒng)文化、民俗、口頭遺產(chǎn)等的活態(tài)特征,有的也使用了“活態(tài)遺產(chǎn)”一詞,但并未對活態(tài)遺產(chǎn)概念作出界定,“活態(tài)遺產(chǎn)”也未被選定為《非遺公約》的術(shù)語。

盡管“活態(tài)遺產(chǎn)”并非《非遺公約》的語言,但《非遺公約》通過后“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語仍陸續(xù)出現(xiàn)在教科文組織發(fā)布的相關(guān)文件、致辭及出版物里。“活態(tài)遺產(chǎn)”與“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”這兩個(gè)術(shù)語的使用出現(xiàn)了并置、混用、等同、替代現(xiàn)象。從時(shí)間上看,大致以2018年教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科更名為“活態(tài)遺產(chǎn)處”,正式引入“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語這一事件為界,更名前兩個(gè)術(shù)語多并置與混用,更名后二者則多等同與替代。

并置、混用階段:2004年,教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的關(guān)鍵推動者、時(shí)任教科文組織總干事的松浦晃一郎(Koichiro Matsuura)在一次會議的致辭中說:“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是由相關(guān)社區(qū)或群體不斷再創(chuàng)造的活態(tài)遺產(chǎn)。”(Document DG/2004/114)2007年,教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會(下文簡稱為“委員會”)第二屆常會的一項(xiàng)內(nèi)容是審議《非遺公約》徽標(biāo)設(shè)計(jì)指南草案。關(guān)于徽標(biāo)中包含的文字,草案提供了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”和“活態(tài)遺產(chǎn)”兩種選擇,最后《非遺公約》中使用的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”一詞被保留。(Document ITH/07/2.COM/CONF.208/13,Document ITH/07/2.COM/CONF.208/Decisions)然而在2007年教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科發(fā)布的《非遺公約》徽標(biāo)設(shè)計(jì)國際競賽的規(guī)則和程序中,兩個(gè)術(shù)語又同時(shí)出現(xiàn),有“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——亦稱活態(tài)遺產(chǎn)”的表述[17]。教科文組織2010年版及以后版本的《實(shí)施〈保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約〉操作指南》第109段使用了“鮮活遺產(chǎn)”一詞——“引入發(fā)展參與式辦法,展示非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是不斷演進(jìn)的鮮活遺產(chǎn)。”[18]42這里的“鮮活遺產(chǎn)”對應(yīng)的英文為living heritage,即“活態(tài)遺產(chǎn)”。2010年版《非遺公約》基礎(chǔ)文件中由時(shí)任教科文組織總干事博科娃(Irina Bokova)撰寫的序言(Document CLT-2010/WS/17)和2018年版《非遺公約》基礎(chǔ)文件中由阿祖萊撰寫的序言(Document CLT-2018/WS/15),均將“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”與“活態(tài)遺產(chǎn)”并置或混用。這一階段相關(guān)文書的表述中雖然使用了“活態(tài)遺產(chǎn)”,但更多的是在描述非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的活態(tài)屬性。

等同、替代階段:2018年教科文組織發(fā)布的互動在線工具“潛入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”(Dive into intangible cultural heritage),在遺產(chǎn)項(xiàng)目頁面顯示的名稱是“潛入活態(tài)遺產(chǎn)”(Dive into living heritage)。在教科文組織“《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》工具包”系列小手冊中,2019年之后出版的兩本小手冊的名稱中均使用“活態(tài)遺產(chǎn)”而未使用“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”(1),但在教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)(ich.unesco.org)該系列小手冊專題網(wǎng)頁列表中仍然使用“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,與以往出版的其他小手冊的名稱格式保持一致。與以往的其他小手冊不同,2019年之后出版的這兩本小手冊,封面加了副標(biāo)題“《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》”,同時(shí)正文開篇第一句說明了“活態(tài)遺產(chǎn)”和“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的關(guān)系:“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——亦稱‘活態(tài)遺產(chǎn)’。”(INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE-or‘living heritage’)與上文提及的2008年《非遺公約》徽標(biāo)設(shè)計(jì)國際競賽的規(guī)則和程序中的表述不同,這里的“活態(tài)遺產(chǎn)”加了引號,這意味著它是一個(gè)術(shù)語。這種等同關(guān)系,也體現(xiàn)在《聯(lián)合國教科文組織敘詞表》(2)中。在該表中查詢living heritage(“活態(tài)遺產(chǎn)”),結(jié)果直接指向intangible cultural heritage(“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”)詞條,指向該詞條的術(shù)語還有intangible heritage(“非物質(zhì)遺產(chǎn)”)。該詞條的范圍說明(Scope code)是:“一套活態(tài)實(shí)踐、知識及觀念表述,使個(gè)人和社區(qū)能夠通過價(jià)值體系和倫理標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)自己。”(3)最后一次修訂的日期為2019年12月15日。2020年版《非遺公約》基礎(chǔ)文件由阿祖萊撰寫的序言中,直接用“活態(tài)遺產(chǎn)”替代了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。(Document CLT-2021/WS/5)教科文組織使用“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的最近一個(gè)關(guān)鍵事件就是《非遺公約》通過二十周年慶祝活動,不但慶祝活動的主題是“我們即#活態(tài)遺產(chǎn)”,而且在慶祝活動的介紹里,除了《非遺公約》名稱中使用“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,其他表述均使用“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語,并給教科文組織在社交媒體上的活動打上“#活態(tài)遺產(chǎn)”(#living heritage)標(biāo)簽[19]。

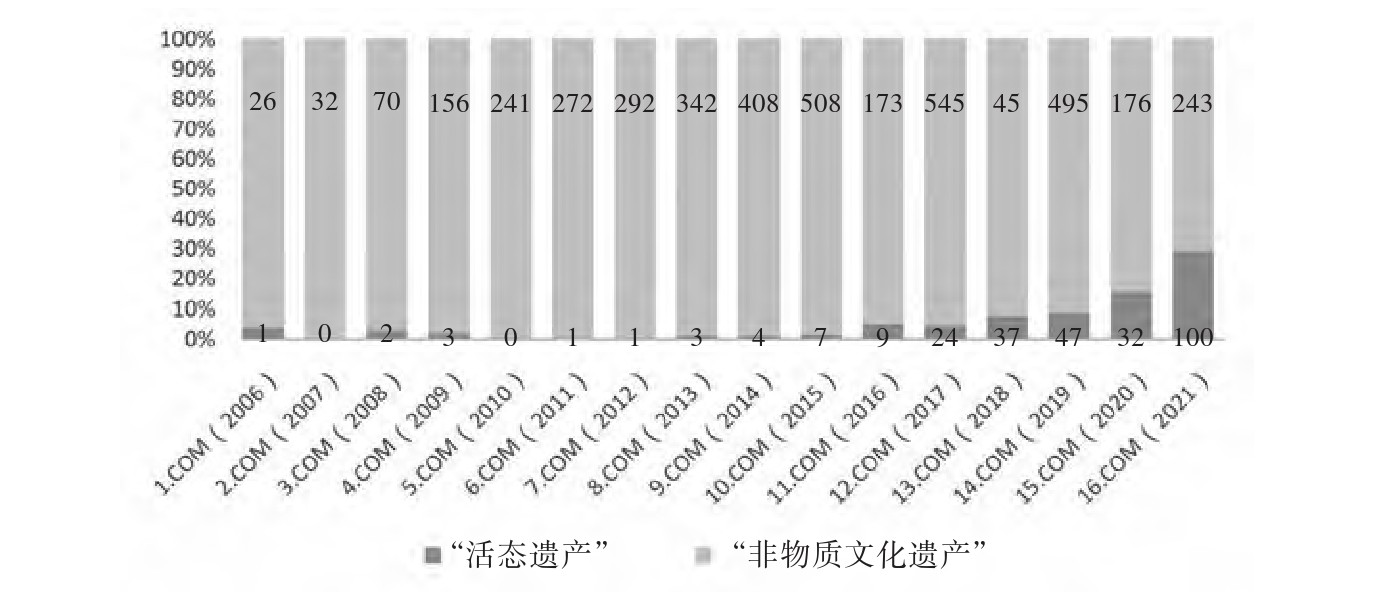

自2018年教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科更名為“活態(tài)遺產(chǎn)處”后,“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語在教科文組織內(nèi)被使用得越來越頻繁,相對的,“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”則用得越來越少。從委員會歷屆常會的會議紀(jì)要(summary record)中這兩個(gè)術(shù)語的詞頻占比變化圖(圖1)可以更直觀地、客觀地看到這一趨勢。需要說明的是,由于會議紀(jì)要中大量出現(xiàn)《非遺公約》、《〈非遺公約〉名錄》(1)、“保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會”等包含“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的專有名詞,所以實(shí)際上“活態(tài)遺產(chǎn)”的詞頻占比更高。在《非遺公約》締約國大會第九屆會議(2022年7月,法國巴黎)通過的《關(guān)于在2023年慶祝〈保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約〉通過二十周年的提案》文本中,“活態(tài)遺產(chǎn)”也比“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”使用得更多。(Document LHE/22/9.GA/13)

圖1 委員會歷屆常會會議紀(jì)要中“活態(tài)遺產(chǎn)”和“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”詞頻占比變化圖

注:數(shù)據(jù)測算來源為教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)公布的委員會歷屆常會會議紀(jì)要文件(https://ich.unesco.org/en/functions-00586)。制圖人:本文作者

在《非遺公約》通過前后與教科文組織術(shù)語使用相關(guān)的諸多關(guān)鍵事件中,“活態(tài)遺產(chǎn)”從一個(gè)用于描述遺產(chǎn)屬性的詞組,逐漸變?yōu)橐粋€(gè)術(shù)語。但教科文組織從未專門為“活態(tài)遺產(chǎn)”下過定義,而是直接將其等同于“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”概念。我們再回頭看《非遺公約》中的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”定義,就會發(fā)現(xiàn),如果把“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”替換為“活態(tài)遺產(chǎn)”,那么在邏輯上也行得通,因?yàn)樵摱x項(xiàng)中沒有“活態(tài)”一詞,不會出現(xiàn)同語反復(fù)的邏輯錯誤。這也為教科文組織在多種場合將“活態(tài)遺產(chǎn)”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”兩個(gè)術(shù)語交替使用提供了便利。

三、教科文組織引入“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的動因、意義及影響

不論是物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域的“活態(tài)遺產(chǎn)”概念、理論與方法的產(chǎn)生,還是《非遺公約》通過前后“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”概念的形成及術(shù)語使用的變化,都有著共同的時(shí)代背景,都有人類學(xué)、民俗學(xué)等人文學(xué)科的學(xué)理支持[20][21],都是從對“物”的關(guān)注轉(zhuǎn)為對“人/社區(qū)”(1)和“過程”的關(guān)注,目的是促進(jìn)全球文化多樣性,維護(hù)人類的和平與發(fā)展。而文化多樣性、文化間對話、可持續(xù)發(fā)展正是支撐教科文組織建設(shè)人類持久和平的三大思想基石[22]。因此物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域從不同出發(fā)點(diǎn)對“活態(tài)遺產(chǎn)”概念術(shù)語的發(fā)展與使用,殊途同歸,也是“萬變不離其宗”的。

奧托內(nèi)在回答為何選擇“活態(tài)遺產(chǎn)”這個(gè)非《非遺公約》語言來重新命名非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科時(shí),僅提及要引入“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語,并未解釋為何要引入該術(shù)語(2)。我們或許可以從另一個(gè)角度去探究其動因與意義,即“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的引入可以為教科文組織解決什么問題。

“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的引入有利于提升包括締約國在內(nèi)的各利益相關(guān)方對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性的認(rèn)知。《非遺公約》通過已有二十年,早在2004年,《關(guān)于保護(hù)物質(zhì)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)綜合方法的大和宣言》就強(qiáng)調(diào):“考慮到非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是不斷再創(chuàng)造,在確定和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)時(shí),適用于物質(zhì)文化遺產(chǎn)的‘真實(shí)性/本真性’一詞并不相關(guān)。”(Document WHC-04/7 EXT.COM/INF.9 Annex I) 2015年教科文組織發(fā)布的《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)倫理原則》第八條進(jìn)一步規(guī)定:“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的動態(tài)性和活態(tài)性應(yīng)始終受到尊重。本真性和排外性不應(yīng)構(gòu)成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的問題和障礙。”[23]巴莫曲布嫫認(rèn)為,教科文組織將“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”與“活態(tài)遺產(chǎn)”并置使用,與締約國申報(bào)實(shí)踐中更多地關(guān)注“物”而非“過程”這個(gè)長期存在的現(xiàn)象有關(guān)(3)。從歷年教科文組織審查機(jī)構(gòu)的報(bào)告中可以看到,盡管一再提醒,但是多年來各締約國提交的列入《非遺公約》名錄項(xiàng)目的申報(bào)材料中仍有諸如“真實(shí)的/真實(shí)性(本真性)”(authentic/authenticity)、“原始”(original)、“完整”(intact)等與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性相抵牾的不當(dāng)用詞頻繁出現(xiàn),仍有重視“物”而輕視“人”與“過程”的觀念,仍有側(cè)重描述遺產(chǎn)項(xiàng)目的歷史而不注重其當(dāng)下社會功能和活態(tài)實(shí)踐的現(xiàn)象(1)。其中“真實(shí)性(本真性)”概念術(shù)語的誤用尤為突出,反映出不少締約國仍深受經(jīng)典保護(hù)理論對歷史遺存進(jìn)行“真實(shí)性”保護(hù)的慣習(xí)之影響[24]。與“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”描述“不是某某”的構(gòu)詞法相比,“活態(tài)遺產(chǎn)”一詞描述的“是某某”,更加明確清晰地突顯了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的活態(tài)性,有助于提升包括締約國在內(nèi)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)多元行動方對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性的認(rèn)知。

另一方面,打破“物質(zhì)”和“非物質(zhì)”二分法,有利于促進(jìn)不同公約間協(xié)合增效,對遺產(chǎn)進(jìn)行整體性保護(hù)。“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”這一概念據(jù)稱是由日語翻譯成英語的,直接來自1950年日本在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域前瞻性的立法[25]156——《文化財(cái)保護(hù)法》。該法將文化財(cái)分為“有形文化財(cái)”和“無形文化財(cái)”兩類,“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”便是英語對“無形文化財(cái)”的翻譯。隨著遺產(chǎn)保護(hù)理念的發(fā)展,物質(zhì)遺產(chǎn)與非物質(zhì)遺產(chǎn)的動態(tài)聯(lián)系和密切互動被考慮在內(nèi)[26],教科文組織尋求采用綜合方法來保護(hù)遺產(chǎn),而這種物質(zhì)遺產(chǎn)與非物質(zhì)遺產(chǎn)的明確區(qū)別僅用于行政目的[27]。在這樣的背景下,使用“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語,不再強(qiáng)調(diào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與物質(zhì)遺產(chǎn)的涇渭分明,更容易體現(xiàn)《非遺公約》序言中所說的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與物質(zhì)文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)之間的內(nèi)在相互依存關(guān)系”[16]6,從而有利于促進(jìn)各行動方運(yùn)用大遺產(chǎn)觀[28]、綜合性方法對遺產(chǎn)進(jìn)行整體性保護(hù)。

上述兩方面的問題也存在于中國的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)踐中,例如重視非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的“產(chǎn)物”而輕視“過程”。一個(gè)典型的例子是,民間文學(xué)類國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目的名稱大多數(shù)是民間文學(xué)作品名稱而非演述行為和過程。又如,《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第一章第四條規(guī)定,“保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),應(yīng)當(dāng)注重其真實(shí)性、整體性和傳承性”[29],但“真實(shí)性”并不適用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。“原生態(tài)”“原汁原味”等與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性相矛盾的不當(dāng)用詞更是頻繁出現(xiàn)在媒體中。此外,在遺產(chǎn)管理方面,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)分屬不同的主管部門管理,部門間的協(xié)作仍存在壁壘;在學(xué)術(shù)研究方面,兩個(gè)領(lǐng)域的學(xué)者也較少交流與合作。理解教科文組織對“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語的強(qiáng)化應(yīng)用及其政策語境,有助于推動形成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)格局,同時(shí)對全面思考中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)踐的未來方向具有參考價(jià)值和借鑒意義。模糊邊界、突顯活態(tài)特征的“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語的引入或許有幫助,然而《非遺公約》通過后這二十年,在各級政府的大力推動下,中國的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作蓬勃發(fā)展,成效顯著,對中國人來說,“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”或“非遺”已從陌生的詞語變得家喻戶曉、深入人心。此時(shí),如果引入“活態(tài)遺產(chǎn)”一詞替代“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,恐怕需要較長的接受和適應(yīng)過程。

四、結(jié)語

“活態(tài)遺產(chǎn)”一詞在《非遺公約》形成過程中盡管曾經(jīng)被關(guān)注,但最終未被選定為《非遺公約》的術(shù)語。2018年教科文組織將承擔(dān)《非遺公約》秘書處職能的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科更名為“活態(tài)遺產(chǎn)處”,由此在國際一級的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中引入“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語,并強(qiáng)化其應(yīng)用,這是《非遺公約》通過二十年來的一個(gè)重要事件。“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語來自建筑遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域,有關(guān)活態(tài)遺產(chǎn)的核心理念和方法與《非遺公約》精神中“以人為本的過程性保護(hù)”有共同之處。物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)兩個(gè)領(lǐng)域盡管出發(fā)點(diǎn)不同,但在“活態(tài)遺產(chǎn)”的概念化發(fā)展和政策化使用上有著共同的時(shí)代背景、學(xué)理基礎(chǔ)以及相似的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向,且與教科文組織的使命與任務(wù)密切相關(guān),可謂殊途同歸,萬變不離其宗。在教科文組織《非遺公約》框架中,“活態(tài)遺產(chǎn)”與“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”術(shù)語的使用大致以2018年教科文組織正式引入“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語為界,分為“并置、混用”與“等同、替代”前后兩個(gè)階段。將“活態(tài)遺產(chǎn)”術(shù)語引入《非遺公約》的實(shí)施進(jìn)程,有利于提升包括締約國在內(nèi)的各利益相關(guān)方對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性的認(rèn)知,打破“物質(zhì)”和“非物質(zhì)”二分法,促進(jìn)不同文化公約的協(xié)合增效,從而加強(qiáng)對各類文化遺產(chǎn)的整體性保護(hù)。理解教科文組織對“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語的強(qiáng)化使用及其政策語境,有助于推動形成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)格局,對全面思考中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)踐的未來方向亦有參考價(jià)值和借鑒意義。

值得注意的是,目前中國學(xué)界將“活態(tài)遺產(chǎn)”當(dāng)作概念術(shù)語使用的論文大多數(shù)出自建筑、城市規(guī)劃等學(xué)科和研究領(lǐng)域。在中國知網(wǎng)檢索以“活態(tài)遺產(chǎn)”為關(guān)鍵詞的文獻(xiàn),共檢得61篇期刊論文和10篇學(xué)位論文(1)。其中期刊論文中有41篇出自建筑、城市規(guī)劃、園林等領(lǐng)域的期刊,占67.2%;而學(xué)位論文中只有1篇出自藝術(shù)學(xué)專業(yè),其余9篇均出自建筑工程專業(yè)。在民俗學(xué)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究領(lǐng)域,盡管對活態(tài)文化、活態(tài)民俗早有關(guān)注,也有相關(guān)研究成果,但較少將“活態(tài)遺產(chǎn)”作為論文的關(guān)鍵詞,對“活態(tài)遺產(chǎn)”概念尚無專門探討,普遍把“活態(tài)遺產(chǎn)”當(dāng)作詞組而非術(shù)語使用,較多的是對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)屬性[30]和活態(tài)保護(hù)方法[31]的研究。教科文組織將“活態(tài)遺產(chǎn)”這一術(shù)語引入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域并大力推廣,應(yīng)當(dāng)引起民俗學(xué)者和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究者的重視。中國正在全面推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)[32],對“活態(tài)遺產(chǎn)”理念和教科文組織在國際層面的相關(guān)保護(hù)實(shí)踐進(jìn)行研究,在國際層面有助于跟進(jìn)《非遺公約》的發(fā)展,更好地履約,在國家層面則可以為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的系統(tǒng)性重塑和整體性重構(gòu)提供鏡鑒與學(xué)理支持。

作者簡介:郭翠瀟,中國社會科學(xué)院大學(xué)社會與民族學(xué)院博士生,中國社會科學(xué)院民族文學(xué)研究所副研究員。北京100732

基金: 國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“中國少數(shù)民族口頭傳統(tǒng)專題數(shù)據(jù)庫建設(shè):口頭傳統(tǒng)元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”(編號:16ZDA160) ; 中國社會科學(xué)院學(xué)科建設(shè)登峰戰(zhàn)略優(yōu)勢學(xué)科“中國史詩學(xué)”的階段性成果

文中注釋和參考文獻(xiàn)從略,請見原刊。

文章來源:《西北民族研究》2023年第6期

凡因?qū)W術(shù)公益活動轉(zhuǎn)載本網(wǎng)文章,請自覺注明

“轉(zhuǎn)引自中國民族文學(xué)網(wǎng)(http://m.hretseo.com)”。